日本で多い名字ランキングが中国版ツイッターのWeiboで紹介され、中国人のコメントがたくさん投稿されています。ご紹介します。

[記事]

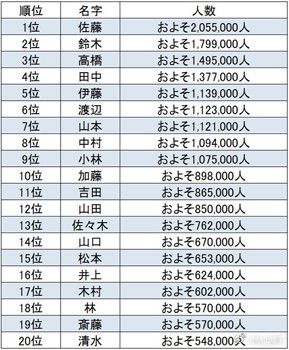

日本で多い名字ランキングを見てみよう

記事引用元: https://www.weibo.com/5387650529/H35UHBrMN

※ 5個以上のGoodがあるコメントについて、Goodの数を載せています

※ 下記コメントで言及されている事柄の事実確認は行っておりません。真偽の判断はみなさまでお願いします

Sponsored Link

[adsense]

■ 在日中国さん

うちの学校の先生には鹿毛先生がいる。友達がひそかに恋する日本人の同僚は猪爪さん。日本は本当に不思議な国 [175 Good]

■ 江蘇さん

もしあなたのお友達が女性なら、彼と結婚することになったら自分も猪爪を名乗ることになることをさりげなく教えておいた方がいい [33 Good]

■ 別の在日中国さん

うちの学校の近くのダイソーには猪飼さんという店員さんがいる [10 Good]

■ 北京さん

水平真次という名前を本で読んだことがある [190 Good]

■ 在日中国さん

一条大河という同級生ならいるよ [52 Good]

■ 河北さん

淀川の花火大会に行ったとき、会場近くで「熨斗」さんという表札の家があってびっくりした [145 Good]

■ 深センさん

いるいる!前にうちの学校に来た日本人が熨斗さんだった! [12 Good]

■ 広東さん

日本で一番少なくて珍しい名字って何だろう [30 Good]

■ 江蘇さん

雲母、回り道、凸守、榮倉、蓼丸、小浮気、猫屋敷、東京、蟋蟀、鰻なんかが少ないらしい

■ 蘇州さん

韓国って김 박 이以外に名字ってあるのか? [22 Good]

■ 遼寧さん

ハングルは読めないけど、なんとなく金,朴,李と想像できる [47 Good]

■ 上海さん

あとは姜と宋ね。これで全部 [20 Good]

■ 福建さん

日本語がペラペラの人ってこの名字は全部すらすら読めるのかな [43 Good]

■ 重慶さん

工藤新一 [43 Good]

■ 四川さん

うちの日本語の先生は鴨頭先生 [42 Good]

■ 在日中国さん

日本の会社で働いている。上床さんというお客様が来たことがある [25 Good]

■ 河南さん

東大に上床美也という教授がいる。日本では普通の名前なんだろう [14 Good]

■ 北京さん

長崎には「上床」という地名があって、バスの終点。だから長崎では上床行のバスが来る [9 Good]

(訳者注:「上床」は中国語では「ベッドイン」の意味を持ちます)

■ 福建さん

中国だと李、王、張かな? [13 Good]

■ 貴州さん

劉や楊も多いよな

■ 深センの林さん

お!日本でも林は多いのか!俺はいつでも日本に行けるぜ!いえーい! [54 Good]

コメント

あっちの猪はこっちで言う豚か

「外国語の名前が自国語だと変な意味になる」というあるあるが

同じ漢字文化圏なのに起こってしまうというのは不思議な感覚だろうな

まぁ猪も豚も同じ種族だし。

猪八戒はイノシシじゃなく豚の妖怪。

猪は豚。

イノシシは亥な。

猪俣さんは豚の股間らしいよ

猪鼻さんって人を見たことがある

なんでそんな名字になったんだろ?

浜名湖付近に猪鼻湖神社という、鎮座する岩の形にちなんだ神社がある。

猪鼻さんはそこの関係者じゃないかな?

いつ行くの?

いっ いっ ・・・ふう

耐えたわ~

個人的な経験で言うと、沖縄県人が珍しい名字が多かった。

九州も多い。

TVだとNHKの記者の名前見てると珍しい苗字が多い気がする。

中国人に多い苗字→「張」「李」「王」「劉」「陳」「趙」

韓国人に多い苗字→「金」「李」「朴」「鄭」「崔」「趙」

日本人に多い苗字→「佐藤」「鈴木」「高橋」「田中」「渡辺」「中村」

よく日韓は兄弟国とか兄の国とか言ってる奴がいるが、名前からすれば中朝韓こそ兄弟だな。

ちなみに、

韓国は「金」「李」「朴」だけで人口の45%

中国は「張」「李」「王」だけで人口の22%

日本は「佐藤」「鈴木」「高橋」を合わせても5%以下

半島人は宗主国の苗字に改名するのが倣いだからね

チャイナの冊封下ではチャイナの日本との併合下では日本風、アメリカに移民したらアメリカ風

高麗時代の歴代王はモンゴル風の名前まで持ってたニダよ

朝鮮の金と朴は中華ではなく実は日本由来なんだけどね

金(こん)さんは北陸の方だっけ?

司馬遼太郎さんと今 和次郎さんのネタですな。懐かしいな。

金(こん)さんは東北だったと思う

東北だな。 金だけじゃなく、今、昆、紺、今野、昆野、紺野で字を当てる場合もあるが、元は全部一緒。

昔(ソク)もそうだったと聞いたような

たしか朴・昔だけ漢風の苗字じゃないんだとか

苗字が無かった時代の日本人が、漢文化が入ってきた朝鮮で漢文化に倣って創始する必要があったからオリジナルの姓になったという

下が藤の、佐藤・伊藤・斎藤・・・は、藤原氏だからまとめると結構数あると思う。

それでも中韓ほどの多数%にはならないけど。

日本人は他所の家と区別する為に先祖が同じでも苗字をどんどん枝分かれさせていったからな

それと対照的に朝鮮等では権威に縋る為に苗字を真似るから逆に同姓が増えていく

藤原氏は場所の名前で互いを区別するようになったはず。近衛とか三条とか。藤が関係しているとは聞いたことがない。

ちなみに、基本的に藤原さんに藤原氏はいない、現在の藤原さんは藤原部の子孫

割とよく言われている説だと思うけど(藤が付くのは藤原家の役職とか関係者)藤原家直系とかの話じゃないよ

例えば 伊勢の藤原関係(伊藤)→三重県で最も多い姓が伊藤

加賀の藤原関係(加藤)→岐阜県で最も多い姓が加藤、とかね

藤が付かなくても青木・前田・菊池・川村など藤原氏はやたらと多い

韓国は名字ランク1位から5位の「金朴李崔鄭」だけで人口の6割を超える。

そりゃ「キムを呼べ!」なんてAAが出来るわな。

そして覚え方は「かねぱくりさいてい」で非常に覚えやすい(笑)

そもそも日本人の庶民が姓を持ったのは明治からだから、多くの姓はそんなに歴史はない

それまでは小作人だったら名前だけだし、地主にしても自称の名字で、それも住むところが変わったらそこの地名にちなんで変えたりね

明治に戸籍制度が作られた時にみんな好きな名前を自己申告した

家紋とかも好きな物を選んだので、徳川や豊臣の家紋の家がやたらと多い

実は名乗ってないだけで農民にも苗字はあった、って説をどこかで聞いた気がした

まあ名乗らない(名乗れない?)ならないのと同じだな…

屋号だわな。

一本松の所に住んでる左吉だから一本松の左吉とか、川の上の方い住んでる卯之助だから、川上の卯之助とか。

また、○谷って苗字は谷間に住んでたわけじゃなくて、○屋で店の名前だったのを当て字にしたとか。

公式に名乗れないだけで、農家でも苗字のある家はありましたよ。(分家したりしている間にルーツを忘れてしまった人が苗字がないと思い込んでいた例もあります)

(武装した開拓農民が武士になったりしている訳で)江戸時代より前は武士と農民なんてハッキリ分かれていなかったからね。

奈良時代の公田制が崩れていく中で、

田堵、負名(平安時代の富農。出自には土着官吏や地方豪族なども)→名主(みょうしゅ)、地侍→庄屋(富農も)と、平安時代から続く、豊かな百姓が日本には居たからね、そらあ百姓にも名字はあるべ

荘司→御家人→国人となる武士階級とは別の下の階層でね

(まあ、この階層から庄屋階級に堕ちたり、逆に上に行ったりと言うのもあるけど)

名主は名字帯刀を許されていたので、公式に名字を名乗っていた

他の村民も大抵は名主の分家なので非公式に(名主と同じ)名字を持っている

そのせいでウチの地域には同じ名字の家が40軒以上ありいろいろ面倒くさい。。。

姓じゃなく名字な。

実際、名主階級には豪族からの血筋も多いし、そこからの分家も山ほど有るし。

江戸時代に入る前は農民と武士の線引きがあいまいだし、江戸時代に入って大名の下に付けなかった武士は農民になったから割りと苗字を持ってたりする。

一応、中韓のは本貫で、日本で言えば源平藤橘に近い。

姓(源平藤橘など天皇から続く名や古代の神を祖先にする名)と、それぞれが根付いた土地や地形にちなんだり、大名から貰ったなどの苗字は全く違うしね。

中国人には苗字がないから分かりにくいよね。

源平藤橘は 姓 じゃなくて 氏

確かに「かばね」としての姓ではないよね。

でも、中華圏の「姓」と言う意味では源平藤橘を姓とみて間違いないな。

>淀川の花火大会に行ったとき、会場近くで「熨斗」さんという表札の家があってびっくりした

>いるいる!前にうちの学校に来た日本人が熨斗さんだった!

こんな偶然あるのかねw

日本で50年以上生きてきて熨斗(のし)さんなんて見たことも聞いたこともない

住んでいる地域によるだろ

俺は人口100万人以上の街に住んでいるけど、俺と同じ苗字の人は4人しかいないよ。

先祖が某藩の家老職だったから人口10万人ほどの故郷に帰ると同じ苗字の親戚筋の不動産屋や医者や教授が何人もいるけどね。

一族が一箇所に移住してきてコミューン的に繁栄したケースもあるな

友人がまさにそれで、家の周りの広範囲数十軒が全て同じ苗字

「親戚なの?」と聞いたら「多分先祖は同じだけど、付き合いは無いしよく知らん」と返された

鈴木いるところに熊野神社有りってケースもあるしな

あるある

うちも今住んでる地域では珍苗字だけど、父の故郷だとすごく多い

サッカー長友がまさにそれらしいね

関東にはほとんどいないけど長友の実家の周り長友家だらけらしい

朴李鄭金池 (読み:パクリチ○ンキムチ

日本の一文字名字だと林以外にも、

森、牧、堤、東、西、関、原、岸、管なんてのもあるな

勝海舟の子孫はマイナーなのかな?勝さんに会ったことない。

塩さんが近所にいる。

後継ぎがいなかったはず。

息子は早世。娘は徳川慶喜の孫に嫁入りしたはず。

そもそも父親の小吉が婿養子だからね。

野良犬に片方の玉を食いちぎられたのちに隠し子含めて9人の子を儲けたらしいんだが、後継ぎはいなかったのか

慶喜の息子が孫娘に婿入りして勝家を継いでいる。

なお、男系子孫ということでは妾の子がアメリカ人と結婚して、アメリカに子孫がいるらしい。

女子プロゴルファーで「勝みなみ」って選手がいるね

金さんと今さんも一字だね。

少ないとは言え小浮気とかマジでいるの!?

「小浮気」どころか、まじ「浮気」さんもいるよ

読みは幾通りかあるらしい

浮気 と書いて ふけ と読む。

関西に出張行った時に会ったなあ

地名だけど滋賀には浮気町ってとこがあるもんなあ。

ただし読み方は「ふけ」だけど

浮気保育園とか浮気自治会館とか浮気城跡とかあるよ。

浮気自治会館って毎日調停やってそうでなんか好きwww

中国とは意味が違う漢字になっちゃってたりするしなぁ

地名や寺から取った苗字なんかは特に不思議な名前は結構ある

「姓」は源平藤橘のたぐいで田中や山田は「苗字」という

この辺は始めると長くなり過ぎるが

ちがうよ・・

氏:同じ祖先をもつ家族の集団、血のつながりによって成り立つ同族の集団

(源氏、平氏、出雲氏、尾張氏、和邇氏、穂積氏、吉備氏、葛城氏、蘇我氏、毛野氏

物部氏、大伴氏、阿曇氏、額田部氏、膳氏、日下部氏、 藤原氏、橘氏、豊臣氏、多氏、阿倍氏など)

姓(かばね):職掌・家格や尊卑を表わす呼称

(真人・朝臣・宿禰・忌寸・道師・臣・連・稲置)

たとえば、徳川家康の場合は 「徳川(苗字)源(氏)朝臣(姓)家康(諱)」になる。

横からですが、

5.1.1でかいてあるけど、「姓」を中国人のいう「氏」と同じととらえる(現代日本も)か、古代日本「かばね・姓」と考えるかで違うんだよ。

同じ漢字使ってるから仕方ないけど、ここではファミリネームと言う意味の「姓」。

君が混同しているだけ。

う~ん、よくわからんが・・

氏=現代の苗字

姓=屋号や土地の名前=そのまま苗字にした

こんな感じか?

ちょっと違う。

[現代の] 姓(せい):名字:苗字(明治以降一緒になった)戸籍に登録されたファミリーネーム。由来は江戸期までの名字・苗字・姓・通称・屋号・新たに創作など。

[古代日本の] 姓(かばね):氏素性と地位を明確にする公的な称号。

氏:古代では源平藤橘や伴、諏訪など社会を支える名族集団の呼称。

中華文明の「姓・氏」に近いが、本貫がちがう場合というのは村上源氏と清和源氏のように別の氏族になる。

使う場合も目的も違うけど、明治以降、「家系」を指す名前に包括して一つしか名乗れなくなったということ。

近所はテレビでも紹介されてたな。

某港町だけど、釣、菓子、風呂、地蔵、網、海老…。

同級生でも変わった苗字がいたな。

兵衛(ひょうえ)、四間丁(しけんちょう)、小屋開地(こやかいち)とか。

おそらく加賀前田家の御領地かな?

前田家などいくつかの外様の大名家は武士より下の地下者の苗字を厳しく統制したからね。

(よその土地から移封された叩き上げの職業軍人的武将だけに力で各地を押さえる必要があった)

例えば前田家の場合、匿った「娘婿の関係者」浮田家など元武士の庄屋や豪商などを除いて、家祖伝承さえ途切れるくらいに徹底的に苗字は許さなかった。

在所(農耕地・農業用の家屋群)をもたない漁師たちは名字(名とはナ、古い和語で土地のこと)がなかったし、必要ではなかったため、

明治期、屋号やアダナ、網元の名、身近な漁具や魚介類などをおもうがままに珍名を戸籍に載せた。

半分冗談だったのかもしれないし、また徳川や前田家が薩長を追い出すだろうぐらいに考えてたのかもしれない。

DQN名のお子様が海外旅行したら大変だろうな

英語とかの外来語を特に理由もなくそのまま付ける親も多いからな

我が子には国際的に活躍してもらうために、海外でも通用する名前を付ける!とか言ってな

外国語の1つも全然喋れないのに名前だけそんな風にしてもなあ

正直ペットの名前にしか見えんわ

あと「騎士(ないと)」君レベルがまだマシな方どころか、むしろ普通の方の名前という最近の風潮には草も生えない

「海月」ちゃんってのが病院に来ていて看護師さんが「クラゲちゃ~ん!クラゲちゃんはいますか~?」って呼ぶもんだから笑ってしまった。

母親は「みづきです!」って怒っていたけどクラゲだよなぁ。

その母親はサザエさん?

明治以降に平民も苗字を許されたけど、

平民は実際どんな苗字にしたら良いかわからなくて

地域の坊主や名主に相談が殺到し、彼らもやがてバリエーションに枯渇し

困った挙げ句に酷く適当な苗字をつけてしまったという話もあるよな

でも、大概の平民は江戸初期に帰農した武士などの子孫や関係者が多かったから、なにかしらの名字はみんな持っていて、それを名乗ったんだよ。(うちもそうwww)

例えば武士でも乾家だったけど、祖先の名字に戻した板垣退助のような例はたくさんある。

姓を新たにつけて貰ったり、創ったのは船で寝起きしていた一部の漁師や、焼畑耕作で移動していた木地師の中の一部の家や火災孤児を祖に持つひとや、無宿人ぐらいなもの。

明治に日本人がほとんど創氏したというのは韓国人が作ったウソなんだよ。

いんぼうろんあきた

この事実に陰謀がドコにあるんだ?

最後の一行はみんな嘘つけーと思ってるよ。

14.1.1.1.1

いや、それは無知なだけ。

無知が多数であっても事実は変わらない。

朝鮮の人たちは古来そういう冗談が好きで、それが次第に真実のように思われるものが多いんだよ。

例えば、

①日本の烏帽子は朝鮮の両班が倭人をからかって、靴を頭にかぶったのを信じた名残だとか、

②女性の和服の帯は性交がしやすいように枕が入っているとか、

③丁髷は主人に首を差し上げるとき吊しやすいようにだとか、

④各地の鉄杭(測量や埋設物表示、軍事訓練用)は国土の気脈を切り刻むための呪詛の杭とか。④については90年代大々的にキャンペーンはって抜きまくった。

陰謀の意図はなくても結果的に、国際的に定着したという好例が日本は江戸時代までは農漁民に姓が無かったというもの。

江戸時代、武士や公家以外の身分の者が苗字を名乗ることは禁止されていたので、

勘違いしている人が多い 江戸時代の住民台帳には、苗字付きで記録されています。

苗字は無籍の非人や山窩、以外なら、お寺の過去帳に記録があります。

戸籍も日本では飛鳥時代にまで遡る制度、明治維新ではありません。

明治からと言うのは、それ以前までの、姓・氏と、苗字の二重制度が廃止され、

苗字に一元化されたたからです。

小林一茶は元々農民出身でも苗字名乗ってた

みんな実は苗字持ってたけど名乗らなかっただけ

うちの町内に「十文字」さんと「一文字」さんの家が並んで建っている

俺自身はどちらの家族とも面識は無いのだが子供の頃からずっと

この二家族はどういった付き合いをしているのか気になっている

もともと商家かなんかで屋号紋から名字になったとか

食い物屋の暖簾にありそう

小鳥遊は判じ物としか思えない。

って書いたが普通に読めるようになってた。

NHKは日本人のお名前とか言ってるくせに碌にベスト10の苗字すら紹介しない糞番組垂れ流してるし

苗字は深く追求すると各地のタブーや闇にぶち当たる。

だから角の立たないものだけをすると内容が薄くなる。

さらに名字は現代の富貴卑賤がどうしても絡んでくるから、バラエティー的に合わない。

となると、地名や生き物や物の名前になってしまう。

言いにくいことや聞きにくい過去があるからおもしろいんだけどね。

クレームが怖いんだよ。

そうそう。「車寅次郎」氏という人がいて、浅草出身で職業がテキヤというのは、分かる人には分かる深い設定。

テレビでは絶対に詳しくは語られないけど、分かる人には分かる暗黙の裏設定があって、「車寅次郎」氏が国民的ヒーローとして愛されてきたというのが日本文化の一面ではある。

そういわれてみると、寅さんってものすごく由緒正しい?家系の人だったんだ。

いや、この人はたぶん、寅さんは浅草出身だと思いこんでるから、

浅草寺裏に大きな屋敷があった関東周辺の「長吏頭」を代々務めていた矢野弾左衛門のことを聞きかじって、被差別の人たちと絡めてるんだよ。

でも、寅さんは柴又帝釈天の出身なんだよね。

動物のつく名字で犬養毅の子孫の某女優さんが出たとき、

「犬養家は桃太郎のモデルの吉備津彦の命の家臣のイヌの子孫で・・・」的なこというとスタジオ全体が「なにいってんの?このオバサン」と言う雰囲気で笑って流してたけど、

岡山じゃ「うちは実はキジの・・・」とか「鬼役の吉備王家の子孫がうちの先祖で・・・」とか大真面目に内緒話で言う人が少なくない。

実際、古墳とかどの山にもある土地だし、吉備津彦の神楽などで子どもから知ってる物語だから、犬養家がイヌ役の将軍の子孫だとみんな知ってる。

この番組のソコ浅さや、出演してる御用学者のいかがわしさはあの瞬間感じたわ。

うちの町内では「真田」さんと「幸村」さんが向かい合ってるわ

ウチの近所でも、

佐々木さんと宮本さんが、学校のグラウンドを挟んで対峙してるぞ。

うちの並びに 星さんと花形さんがいるよ

どっちも珍しい姓だと思うのになんでまた…

先輩で、四郎丸(しろうまる)と金魚(きんぎょ)と玉貞(たまさだ)と寄森(よりもり)ってのがいたわ

一般に 〇〇丸 はその地域(土地)の所有者=地主 だった人たちだね。

昔配達のバイトしてたとき「延命」さんから「長命」さんへの荷物を扱ったことあるわ

ウチの名字はちょっと変わっててかなり少ない

一族は戸籍では旧字体だけど、日常生活ではほとんど新字体を使ってる

10〜15年ほど前の電話帳をベースにした名字の検索サイトで調べると新字体では約20軒ほど、全て同じ家系

でも旧字体だとたったの2軒、しかもその2軒はどっちもオレ自身の名義で登録したもの

結局、旧字体では日本に1軒しかない名字ってことになる

俺なんかトップ3に入るのに。

学年に必ず3人はいた。

俺たちだけ名字ではなく名前呼びだった。

そういえば中学の時、同学年で山田実ってやつが3人いたな

みんな○組の山田実って言ってた

進級の時は同じクラスにならないように調整してたって先生が言ってた

斎藤って19位なのか?オレの同僚は斎藤ばっかだから、10位以内には入ると思った。

高橋が意外。

佐藤鈴木渡辺が鉄板だと思ってた。

いや佐藤鈴木田中だろ。

「サイトウ」さんは漢字違いで票がバラけてるんだろう

地域によってかなり違いがあるんだよ

東日本で圧倒的に多い 佐藤 鈴木は 意外と西では少ない

西日本で多い 山本 田中なんかは東では意外と少ない

高橋伊藤あたりは全国的に多い感じ

斎藤さんは関東というか首都圏で多いよ

少子高齢化でこういう珍しい名前も減っていくんだろうなぁ

猫屋敷ってカッコイいな

猫宮さん(実際に遭った)の素敵さも負けていない

ご近所に「日本」さんがいる

中国にも色んな名字はあったんじゃないの?

朝鮮半島は現在は中国人と同じ形式になってるけど過去に長い名字の記録があるらしいし、中国が国内と言ってるウイグルとかも独自の名前があるし、同様に現在中国式のみの人達も同様に昔は独自の名前を持ってた人達もいたんじゃないかね。

自分の名字が20位以内に入ってることにびっくり

ありふれたハンコ売り場で絶対にある苗字だけど実生活でそこまで頻繁に出会うわけでもなかったので

ホント日本人で良かったって思うのがこの名字の多彩さよ

一文字の金や朴や李とかじゃなくて良かったわ

御先祖さまに感謝しかないね

俺伊藤だから、苗字とか名前とか珍しくてカッコイイやつが良かったな

やや渋い日本っぽい名前だけど珍しい読み方だったりとかね

「新田真剣佑」とかまじせめて名前だけでもダサくあれ!

いずれあの国の奴等が、日本の名字の起源を主張するぞ

朝鮮ネタで出てくる 「 創氏改名 」 。

この、 「 創氏 」 と 「 改名 」 は、別々の話。

「 創氏 」 をしたのは、 「 姓 」 はあっても 「 氏 」 が無かったから。

嫁は 「 姓 」 を持てなかった、ってのもあったし。

「 改名 」 は、日本風の名前に変えることを許可する、というもので、

もちろん、強制ではない。

日本の苗字が多彩だって事に嫉妬して

「日本人の苗字は交尾した場所から名付けられた」とか嘘吹いて回ってるよ

慰安婦もそうだけど、あいつらの反日捏造って

やたらと下ネタにもっていこうとするんだよなぁ

根本的に民族的な性向がそうなのだろうけど

もはや日常的な感性が下品なのだろうね

うちみたいに地名・字がそのままその集落に住民の名字になっていると

あんまり面白みがなくてつまんない(´・ω・`)

うちも地名・字がそのまま名字になっているけど非常に珍しい名字だなあ。

やはり地名・字にもよるだろうねえ。

うちは埼玉住みだけど、苗字は平家由来らしい

御先祖様は随分遠くまで来たんだなあ

新撰組の土方歳三で有名な「土方」も、故郷の多摩地域ではありふれた苗字で珍しくないと聞いたことがあるけどマジ?

土方歳三本人がそう言っていたらしいw

ぺ・ヨンジュンのペが裵って珍しい漢字だというのはこないだ知った。

裵勇浚…日本語読みだと「はい・ゆうしゅん」さんだったのか…

日本の苗字は英語にするとかっこいいんだよな

漢字だと中国の苗字のほうがかっこいい

韓国のはチョンぽくてお似合い

日本人の姓は今は「氏」と呼ばれるが.江戸時代以前には「氏」「姓」の区別があった、例えば織田信長の正式な氏名は「平信長(たいらののぶなが)」.しかしこの「平」というのは正式な姓であるが、日常生活では使われない.朝廷が官職を授ける時に「平信長を従二位に叙する」などと用いるだけ.

この姓(かばね)は日本ではもともとただの敬称であり、「魏志倭人伝」は九州の一地方の女酋をヒミコとしているが、これは「ヒメノミコト」という日本の女性の最高の敬称を縮めて「ヒミコ」としたものである.

その後、朝廷は律令制の下で地方の長官や有力者にカバネと呼ばれる一種の称号を与えるようになった.キミ(王)や稲置(いなき)といった姓である、時代が下がると源、平、藤原、橘などという今の名字に近い姓も登場する.

また、これと並行して、名前だけだ同名の人と紛らわしいので、その居住地の地名をつけて呼ぶのが慣習化し、例えば藤原というのも元は「藤井の原」という地名を縮めたもの.織田信長の「織田」も神社の御領田を意味する「御田」を「織田」と書いたものであり、信長の先祖の領地の地名である.

また「氏」というのも事実上の姓で、勝手に名乗ることも出来、多くは地名に由来する.「徳川」も家康が「得川」氏の直系を自称し、朝廷から「徳川姓」の勅許を受けている.元となった「得川」は「美しい川」という意味であろう.地名の多くはその土地や場所の特長、最大の長所を挙げたものが多い.

九州の?卑弥呼のクダリとかちょいちょい思い込みを事実のように織り込まないように。

まだ分からないことは分けて考えるのが科学。

数年前自分と同じ名字が何人いるか検索してみたら二十数名だった。

何十年かしたら消えて無くなるんだろうと思う。

誰も賛同してくれないだろうけど

毛って書いてマオさんって読むのカッコいいよね

猫「」

斉藤 姓はもっと上位だと思ってた 渡辺同様に変則も多いよねw「斉藤・斎藤・齋藤・齊藤・齎藤」

熨斗なんて日本人から見ても驚きだよ

(;ФωФ)わだすの名字はかなり少ない方だろなw

深センの林さんw

はんこ屋のグルグルケースに入ってないレベルの名字だと、はんこ必要になるたびに

オーダーしないといけないから、たけーしめんどいし

職場で確認印に用いる百均スタンプ印、自分はいつでも買える名字だからインクが減ったら平気で捨ててるし

持ち歩いて頻繁に出し入れするせいで紛失する同僚も時々いて

鈴木印が落ちてたけど誰のよー?(部署内だけで鈴木が三人いる)みたいなことになるけど

既製品では絶対に見つからない珍名の同僚は「これ失くしたら大変っすわ!」と

オーダー印鑑をそれはそれは大事に慎重に使ってる

偽造されにくいからいいかもよ。

うちも注文しないと作ってもらえない名字だけど

その辺にある名字だと契約書や申込書に勝手にハンを押されることがあるらしいよ。

このスレの中国人だけで2人も合ったことがあるっていうからには

熨斗って苗字はけっこういるのかな。

ただ日本の法律では『姓』も『名』も基本的に

誰でも読むことの出来る常用漢字しか使えないことになってるから

中国の掲示板で書かれたそのままの字じゃないかもしれないね。

名字についてのウェブページを見ると、全国で450人いて、奈良県に多いそうだ。

△(トライアングル)さんが近所に住んでる

というのは冗談だが 、天皇家と皇族には苗字がない

古代の中国の歴史書には倭の王の姓は「王」とある。

また別の書には「阿毎」ともいう。

「あま・あめ」「おう」というのが天皇家の姓らしい。

それって姓が無い日本人が支那人に訊かれての苦肉の策のようにも思えるが

天の(あめの)、オホキミ(王)という名前に付属する尊称のような概念を姓の代わりに示したのでは

日本人に「うじ」が無かったんじゃなくて、オオキミ一族に必要がないから無かっただけ。

因みに同時代に古代豪族には「うじ」があったんでね。

まあオオキミは倭人の間では王の中の王で性がいらなくても、朝貢関係の中では中国の臣下になるわけだから、姓が必要になって苦肉の策だったということだろう。

遣唐使の取りやめ以降主従関係が日中間に無くなったから、姓が要らなくなって忘れられたということだろうね。

南朝鮮の金は貴族の名前だからネームロンダリングで金に変えた奴が多いと聞いたよ。

あいつ等先祖を代えて有名な家の出に変えてしまうらしい。

羽柴秀吉はそのネームロンダリングの際たるものだけど。

ジャニーズの伊野尾君て珍しい苗字だなと思って郵便局の苗字調べられるサイトで検索したら日本に20人しかいないらしい

20人て全員親戚じゃね?ってレベルだよね

苗字と名前が長いので氏名を書くのが面倒。

氏、名、合わせて4文字が理想。

※を読んでくると、じゃあうちが武家でもないのに苗字あったの、ふつーのことなんだ。

珍しいから残したかったんだけど、うちは子供いなくて。

でも先日、親族のそーしきにいったら、この苗字の人が何人もいて、ちょっとホッとした。

ところで、苗字と名字も意味が違うってどこかで聞いたことが。

↑の氏と姓も自分はピンと来てないのに(分かりやすく説明してくれてるのに)、複雑だな。

>雲母、回り道、凸守、榮倉、蓼丸、小浮気、猫屋敷、東京、蟋蟀、鰻なんかが少ないらしい

芸能人が3人いるわ

凸守は実在しないって聞いたことがあるが・・

>一条大河

日本語でも一条の流れなんていう表現があるけど、

中国語には量詞というのがあって、川の量詞は「条」

川は「一条河」となる

だから中国人にとってこの方の名前は面白く感じるんだな

日本は名字であって正確には姓ではないからね

中韓は本貫がそのまま姓だから種類が少ない

日本は本貫持ってる階級でも居住地の地名なんかで区別してそれが名字になったから、それこそ地名の数だけ名字があるともいえる

>>6

四代目猿之助の本名は喜熨斗

基本的に中国や韓国における名字ってのは「一族の名前」だからね

なので親戚はみんな一族の名前を名乗る習慣があったので現在言われてる「名字」が少なく感じるというのも有る

既に上でコメントされてるけど

日本はこういう一族の名前を名乗る習慣が庶民では消えて「○○村の彦吉さん」みたいな呼び方をしてた時代もあったらしい

んで名字を新たに作ったんで東アジアでは非常に名字の多い国になってる

鹿毛、猪飼、熨斗、鴨頭…

この名字は朝鮮人の可能性が高い…

一条大河…

この人はおそらく日本人

いや珍名は大抵日本人だよ

朝鮮人は日本人に擬態する為にありふれた名前にするか、あるいは元の名前をそのままゴリ押すかの2パターン

珍名にする場合は格好良い苗字か由緒ある苗字を名乗る

とはいえ、先祖が公家武家商家豪農でもない限り、大多数の日本人の名字は、ここ150年ぐらいで決まったもんだからなぁ

しかも今となっては裁判所の改名許可さえ有れば、法的にはどんな名字も名乗れるから、ある人が自分の名字について偉そうに由来説いてても、その人の家系がはっきりしない限りは眉唾と言うか、まずアテにならん

俺の地元は奥州藤原氏の影響か佐藤さんがやたら多いな

ばあちゃんの旧姓が「熨斗」。

今は日本人の名字は多種多様にあるけど、これが千年二千年経ったら中韓のように数種類とはいかないでも、数は確実に減ってるだろうな。

名字は減ることはあっても増えることはほぼないわけだし。

どこかで、も一回「皆自由に名字つけていいよ」としない限り日本の名字たくさん文化がなくなっちまわないかな?

珍名で良かった、奴隷じゃなくて良かったw

子供のころから赤の他人で同姓の人に出会ったことがない 郵便局のサイトでは全国で90人とでた

口頭で伝えるだけで漢字まで理解される名字に強い憧れがあった 必ず聞き直されるからめんどい。

名字とは別に屋号や家紋もあるしな

金,朴,李,姜,宋

かね、ぱく、り、きょう、そう

民族一丸となって集りに勤しんでいることに納得。

名は体を表す。

日本は明治時代になった時に大量に苗字を作ったからそりゃ多いよ

それまでは貴族と武士以外は苗字を持てなかったんだもん

古来から続く苗字だけに限定すればそれほど多くない

まだ、そういう俗論信じている奴いるんだな。

小鳥遊と書いて猫なしとよみます、、

「ねこなし」とするなら鼠遊となるべきでは?

甲由という苗字の同級生ならいた。