「現代の日本の漢字と100年前の日本の漢字を見てみよう」という記事が中国版ツイッターのWeiboに掲載され、中国人のコメントがたくさん投稿されています。ご紹介します。

[記事]

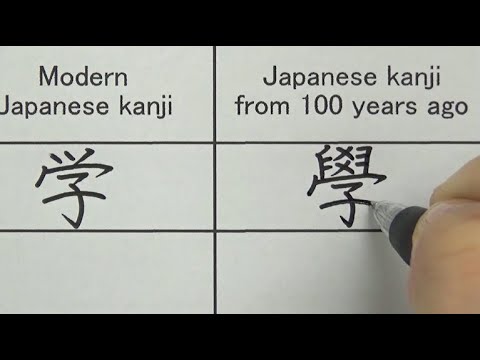

現代の日本の漢字と100年前の日本の漢字を見てみよう

記事引用元: https://weibo.com/7240007304/MtaZGenFM

※ 5個以上のGoodがあるコメントについて、Goodの数を載せています

※ 下記コメントで言及されている事柄の事実確認は行っておりません。真偽の判断はみなさまでお願いします

※ 当サイトのコメントポリシーと、「バカと言う人がバカ」の精神と中国人のスルー技術をもってコメントを書き込みましょう

Sponsored Link

■ 上海さん

中国の簡体字はひょっとして日本を参考にしたの? [35 Good]

■ 江蘇さん

日本も中国も参考にしたのは行書や草書 [44 Good]

■ カナダ在住さん

文字は知らないけど、単語は日本を大いに参考にはした。組織、規律、政治、革命、政府、党、方針、政策、申請、解決、理論、哲学、原則、経済、科学、商業、幹部、健康、社会主義、資本主義、法律、封建、共和、美学、文学、美術、抽象なんかの単語は全部日本語由来 [27 Good]

■ 浙江さん

日本も漢字を簡略化して使ってたのか。知らなかった [47 Good]

■ 福建さん

私が子供の頃は学校ではまず繁体字を習ってその後簡体字を習ったから繁体字もちゃんと書けた。今の人は繁体字を全く書けないようで残念 [12 Good]

■ 広東さん

私が子供の頃は香港や台湾の映画やドラマを見る機会が多かったからなんとなく繁体字に憧れがあった。今の若者はどうなんだろう

■ 湖北さん

私は7歳の子供に繁体字の古書を毎日読ませてる

■ 北京さん

繁体字は画数が多すぎて印刷には不向き [9 Good]

■ 陝西さん

漢字簡略化の功績も日本に持っていかれた [9 Good]

■ 貴州さん

言語は進化する

■ 湖北さん

字がきれい

■ 広東さん

簡略化ではなく効率化

■ 広東さん

利便性向上が目的なら日中それぞれで簡体字を持つのではなく統一したほうがいいのでは?ついでにすべての漢字を一筆書きで書けるようにするといいかもね

■ 上海さん

いいペンを使ってるね

■ 江蘇さん

「継続」は分からなかった

(訳者注:中国語簡体字では継続は「继续」です。「卖」は「売」の簡体字です)

■ 広西さん

「経済」は日本のほうが繁体字にちょっと近い

(訳者注:中国語簡体字では経済は「经济」です)

■ 広東さん

繁体字に戻そうぜ!

■ 広州さん

パソコンやスマホで打つのは問題ないけど、手で書くのはかなりしんどいぞ

■ 北京さん

やっぱり繁体字はかっこいいね!

コメント

時代に合わせた言語の効率化は、コミュニケーションの向上や非漢字圏の出身者が学び易くなる等のメリットが有るので漢字圏の国で議論した方が良いでしょう。

その言語を学ぶのは文化風俗を学ぶためだろうに

学習側に合わせてデザインするのは本末転倒に思う

日本の漢字は旧字体でも新字体でも意味が分かる。しかし中国の簡素化された漢字は全く新たな文字の様で意味不明だ。韓国の漢字廃止で親の世代の新聞も読めない人工的な文盲製造と同じ政策かも。

結局は中共は簡便化というのは実は建前で、あれは戦前の書籍を読ませないための焚書だっただけです。

戦前の書籍には日本との友好だったり真実の歴史が書かれているからね。

正字はかっこいいな

日本が簡略化したのを知られてないのが意外だった

スマホのせいで難しい漢字使いたがるやつ増えたよなあ

大げさな例だとありがとうを「態々」有難うと書くやつとかね

たとえが弱すぎる、それくらいええやろ

兎に角とか、御座います

なんかかな?

態々使ってると言うより

予測変換で出て来るから

ぽんぽんタップしてってるだけだと思うが

前は名前の字体は旧漢字を使わないようにされてたのに

今は偽名を使ってる芸能人の名前まで旧字体の漢字を使ってるのがあってうざいね

正しく使えてるならまだマシだけど、

「そんなこと早々ない」(正しくは「然う然う」)とか

「社会人足り得る」(助動詞なので漢字は無い「たり得る」)とか

「一端やめておく」(正しくは「一旦」)とか、

変換候補に出てきた中から適当に選ぶぐらいなら、平仮名にしとけよ、と思う。

一応物書きだけど、ワープロが普及し始めたころに編集さんに言われたよ

(自分が指摘されたわけじゃないので、念のため)

簡単に変換されてしまうので、やたら漢字が多くて印面が黒くなるケースが増えてる

漢字と仮名のバランスは大事だよね、と

あの頃、まだ第二水準の漢字はいちいち呼び出さなきゃならなかったけど、

今はもっと簡単に変換されるから注意しないと読みにくくなるんだよね

通信が絡むとね、通信容量や速度の観点から読みにくさよりも文字数の制約の方が強いのよ

「近日公開!乞御期待!」みたいな方が容量が少なくて済む

JISコードはカナでも漢字でも一文字2バイトだからね

昔エロ小説家の人がワープロを買ったけど当て字とかが多すぎて仕事にならなくて結局手書きだよって言ってたけど今はどうなん?

平仮名が続くとTwitter文字制限にかかるので漢字にすることがある。あと読みやすくするためとか。

「あなたはなんでありがとうが言えないの?」

「貴方は何で有難うが言えないの?」

平仮名が続くと一瞬で理解できない。

漢字だと見た瞬間直ぐ理解できる。

旧来の漢字そのままを使っているのは台湾だけ

繁体字 台湾

簡体字 中国

新字体 日本

香港に住んでたけど、なぜか最初から繁体字で書かれたものが読めたぞ。

簡略化の単位が日本と中国で違うからだと思う。

は草書や行書により近い簡略化(=文字全体で簡略化)を行っているけれども、日本では漢字1文字全体ではなくて、特定の形のパーツだけを対象としていることと、簡略化前と簡略化後のパーツが極力一対一に対応するように簡略化のルールが作られているからだと思う。なので、繁字体では異なる文字に存在する同じ形のパーツは日本方式だったらどの文字でも同じ形に簡略化されるけれども、中国方式だと文字ごとに簡略化後の形が異なってしまう。

興味深い指摘ですね。

簡略化するにしても、日本は千年以上の時間をかけてますから、改変に従う矛盾が淘汰されているのでしょうね。

香港は基本は繁体字使ってるよ

一時期香港映画と歌手にハマってたけど、映画の字幕やタレントの名前で

繁体字や広東語読みを覚えた

※4

予測変換候補に出てくるものに限られてるし、数も少ないからまだいいんじゃないの

まあ小説投稿サイトの書き手が撒き散らしてる影響が大きいと思うわ

もう手書きする機会は減ってるんだから漢字文化圏全部正字に戻そうよ。

意思疎通がかなり簡単になるよ。

日本と中国じゃ同じ漢字でも日本に取り入れた時違う意味持たせたので通じないでしょ。豚や猪、お湯にスープ以外では知らんけど。読み方も訓読みがあるし。

英語で良いのでは?

英語は、新たに非母語として学習しなけりゃならないだろ。

普段自分が使っている母語のまま、各々の国でそれを何て発音していようが、文字を見れば意思疎通ができる

ってのが、表意文字としての漢文のメリットだったし、何百年もそうしてきていた。

もっとも、日本や朝鮮に関しては、SVCでなくSCV型の語順文法なので、

漢文にする時は多少の語順補正が必要(長い文章だと、入れ子状で複雑になる)って面もあるが。

あと、現代中国語では単語の語彙も変遷してきていて

「日本語で使ってる漢字は古語っぽい」という印象を受けたりはするそうだけど。

(それでも、少なくとも意味はまぁあらかた伝わるっちゃ伝わる。)

それだと日本人にしかメリットが無いですね。

「缶」って英語で「can」て言うのか・・・知らんかった

>>8

「can」の訳として「罐」を当てたんじゃなかったかな

いまは新字体の「缶」を書くのが普通だけど

>>7

書くのは良いとして、自動ルビ機能でもつけんと、読めんやつが続出しそう

そうか、音韻が分からないと文章の意味も分からないのか…

文化の違いを効率化と称して統一する試みなんていままでマヌケが散々試して全く成功しないんだよね

なぜかなんてすぐ思いつくんだけど、いまだに新しい考えみたいに思い込んで提案するやつがいるんだよな

まとめられて問題発生と言えば

CJK統合漢字(シージェーケーとうごうかんじ、英: CJK unified ideographs)は、ISO/IEC 10646(略称:UCS)および Unicode ( ユニコード ) にて採用されている符号化用漢字集合およびその符号表である。

China Japan Koreaを統合すんなよ

西洋人には区別付かないのかもしれないが

今の中国語の60%は日本語らしいね

その日本が意味付けした熟語も、元は古い中国の書物から借用してますよ

中国の古い書物つっても『中国語』じゃないだろ

現代中国なんて、漢字文化を継承した国の一つでしかない

漢字を中国語と呼ぶのは、アルファベットをギリシャ語というような物だ

中国では、20世紀初頭に白文運動という言文一致運動(彼の魯迅先生も熱心に参加しておられた)が興って現代中国語が成立した。そう、いまの中国語と漢文典籍の中国語は文法が違うのだ。日本の古文と現代文の関係と同じような感じで。だから、現代中国語の素養しか無い人だと漢文典籍の類は音読は比較的スムーズにできても、意味を理解するのは結構難しい。どのくらい難しいかと言うと、国費留学生として日本の医学部に留学するほどの英才であった魯迅先生であっても日本で解説書を読むまでは漢文典籍の内容が理解できていなかったくらい難しい。

昔の人はよくそれでコミュニケーションできたな

売って簡体漢字より書き順少なく無い?

簡略化されて無いじゃん

そりゃ簡体字の「賣」を簡略化して「卖」にした訳であって

新体字の「売」に対する簡略化ではないからな

よって新体字よりも画数の多い簡体字があってもおかしくはない

余談だが使用頻度によってはそもそも簡略化しなかった漢字も多くあって

例えば「櫻」なんかは日本では簡略化されて桜になったが、中国では「櫻」のままだったりする

一行目、簡体字ではなく繁体字だな…

ほんで新体字ではなく新字体だし疲れているのかも知れん…

いや、メチャクチャ非効率やんそれ

今の中国語見ても同じ漢字に見えないのは簡体字の所為だとは思ってたが

昔の中国や日本の漢字見ても違和感ないのに簡体字は拒否感とコレじゃない感が凄い

日本の常用漢字の新字体は中国の元~清の俗字略字を江戸時代あたりに輸入したものも多く採用されてるし、簡体字もそれらを取り入れています

採用元が同じだから、似たような略字もあるでしょう

新字体には他にも唐代の伝統的な楷書や、江戸時代~昭和初期に出来た日本式略字も含まれています

中国人かってわかるから漢字は統一しないでいいw

漢字以前に、日本で使われる音読みの主体が呉音なのを中国人は言及しないよね

遣隋使・遣唐使が漢音を伝える以前から使われていたという

非常に興味深いんだけど、日本文化の源流を唐としたい中国には都合悪いか

現代の日本で使われている音読みの主体って、漢音じゃない??

日本の旧字体(繁体字)から新字体への画数の省略は、実際に市井で使われてきた行書体の省字の運筆を参考して字形を整えた「新しい正字」を目指したものだから、書道(アート)の漢字として書いたときの美しさまで損なうような横着な略字形は採用しなかった。例えば「魔」を广とマの合成で表す字形ね。

中共は漢字書くのメンドクセーから簡単にするわーって、なにも考えずにとにかく画数をガリガリダイエットさせて漢字のもつ表意性や正字としての格のある佇まいまで奪って、書の文化を殺し、また過去に書かれた書物を人民が容易に読めないようにした。

大陸繁体、台湾繁体、日本旧字体

実は微妙に違うんだよね

>17

確かに中国の簡体字は美的観点からは?って思うものもあるが

ひらがなやカタカナが無くてすべて漢字の中国語では

筆記の手間を省く方にメリットがあったんだと思う

簡易化はGHQがやったはず

そのせいで消えたものもそこそこあったり、結構意味が間違っているのも使われ続けて正しいとされているものとなったものなどある

石原慎太郎が憲法変えたかったのはGHQゴリ押しによる変な日本語を直したいという意味もあったしね

簡略化しすぎて絵文字や顔文字になってしまった、、。パンダ連れて行くな~?

電子化の為に今は違うと思うけど、昔は台湾の繁体字はメチャクチャ異体字が多かった。

亡くなった身内が名前で使ってた漢字は使わないみたいな伝統があって、同じ意味の異体字を作って代わりに使うってのをやってた。

簡体字の糸編なんかは実際に書いてたらああなるってわかりやすい省略だと思う。

糸偏はもともと下が点3つが正式な字で、日本では何故か活字上で「糸」にされちゃったからね

それ以前の活字で点3つのが残ってたりする

「楷書で書け」って指示があっても本当に楷書で書いて良いのか分からないよね

昔の雑誌見てると寫眞(写真)とか文脈からなんとなくわかるけど

単語だけお出しされたら多分分からないだろうな

中国のは略し過ぎて字に意味が残っていない

北京さん

繁体字は画数が多すぎて印刷には不向き

⬆

そう言う事が無いのが印刷では無いのか?

一度、活版の印字を製作すれば済む事だし、パソコンの印字ならまだ簡単だよ。

何時代の人?北京だから原人時代?

画数の多い字のプリンター印刷が潰れやすくなるのなんて常識だと思うが

何でプリントするんだ?

それ、ジェットプリンターの不良だよね。

買い換えろや。

漢字の簡略化って活字を使った凸版印刷が日本や中国で普及し始めた頃の話なんだけれどね…

って言っても活字とか凸版印刷って言う名詞の意味が分からないか…

それ、自己を貶めているだろ?

中国は共産党がやった。日本ではGHQがやらせた(正字を使っているから日本人は頭が悪いという理由で。GHQと言えば、米を食べると頭が悪くなるというのもあった。)。台湾はやらなかった。韓国と北朝鮮、ベトナムは漢字を捨てた。

戦前から国語審議会がやっていた新字体政策をGHQが取り上げてくれただけだぞ。

偽中国語でもある程度意思疎通出来るんだから漢字統一してほしいわ

筆談が捗る

やめろ

俺も所謂康煕字典体にまた戻して欲しいと思う

戦前の漢字文化圏はみんな共通の字を使ってた

国は違えど同じ字で繋がってた

あの頃に戻ろう、政治的イデオロギーは抜きにして

意味が通じるのが文字の役割だろ

アートでやるのはいいが、戻すのは反対

そもそも、それが元かどうかで異論が出てまとまらないだろう

中国の主張に従うのなら波風は立たないだろうが

日本人は唐の時代前から漢字を使っていた。隋の時代でも聖徳太子は漢字で交流していたことは明らかであります。

3世紀位でも日本国内の各部族達は、中華地方の政権のお墨付きが欲しいために、いかに半島を牛耳っていたか?を漢字で競い合っていた。つまり1700年以上前から日本人は漢字の利便性を知り、自分勝手に自在に使っていた。

飛鳥時代は既に遠く万葉仮名の後継者は厨二病の暴走族くらいしかいなくなってしまった…

そもそも字体関係なく現代中国語で昔の中国の書物は読めないやろ

日本も平安の日記、武将の書状とか庶民の娯楽の黄表紙や、承認の大福帳とか草書だかなんだかもう完全に読めないよな。

旧字新字以前に断絶がある。

お 前 が 読 め な い だ け

文化の断絶を軽々しく考えるなよ

文学部史学科日本史専攻の学生/教官でも草書が読めない人は多いぞ。日本史専攻を希望するのだったら教養課程(今は前期課程って言うの?ゼミに入る前の課程)で行書や草書の講座を受けるのだけれども、みんながみんな読めるようになるわけではない。むしろ読めないままのひとの方が多い。偏差値の高い低いにかかわらず、どの大学でもそんな傾向なので、草書の読み取りには技術だけでは無くて才能に属するところも大事なんだと思う。草書には流派は合っても正書法は無かったので、その辺に起因する曖昧さを上手く受け流す才能が無いと読めるようにならないっぽい。

で、草書が読めない人はどうやって研究しているのかと言うと、リファレンスデータベースを使っている。リファレンスデータベースと言うのは文献を活字に起こしたもので、明治書院の漢文大系とかオックスフォード大学のラテン語碑文集成みたいなもの。今でも新規文献がその辺の農家や寺や神社の蔵から見つかる近世だとリファレンスデーターベースの整備が追い付かないので草書が読める人でないと研究にならないけれども、新規文献の発見が事実上望めない程の古い時代だとリファレンスデータベースだけを使って研究を行う(というかリファレンスデータベースくらいしか資料が無いともいう)。

リファレンスデータペースには改定(というか偽文献の発見)という大きな問題もあるのだけれども、今のところこんな感じ。

なんと、それが読めるアプリが開発されましてね

そんな昔じゃなくても、幕末の坂本龍馬が姉に送った手紙がすでに読めないよ。

今の書体に写してもらったとしてもそれでも読み解け無い。でも竜馬姉は読めた。

今でも読める人はいるだろうけど少数だよね。

職業でそういうものに接している人か、趣味でそういうものに興味がある人か、ものすごい高齢者か。

決して多数ではないよ。

売の簡体字は普通に売書いた方が良いやん

画数も多くなって全然効率化出来て無い

中国で生まれて3500年

今も地味におかしな漢字が生まれてるが

便利だものな、この言語は捨てられない

言葉や文字はたった100年でこんなに変わるんだ

よく誤用を鬼の首取ったように指摘する人がいるけど(例「失笑」「すべからく」)

それらは現在進行形で意味が変わりつつあるのだと考えるべき

その説は正しく学ぶ姿勢を捨てた連中の言い訳に使われるので嫌い

じゃあ何

言葉の意味はある日を境にデジタル的に変化すると思ってるの?

今我々が体験してるように徐々に変わっていくんじゃないのかね

学校で間違えないようにと教えてもらった『正しい国語』を使っている癖によく言えたものだ

学校で正しい国語を教わらなければ、君は人に伝わらない日本語モドキしか使えなかっただろうに

こういう輩ほど、いざ間違いに接した時に他人を不勉強と見下すんだ

まぁ、人前で恥をかかせるような形で誤用を指摘するなら問題だと思うが、「須らく」みたいに中学レベルの漢文で習うような言葉の誤用を「意味が変わりつつある」と称するにも違和感がある。例えば「性癖」を何かいやらしい意味に取る人が増えてきたみたいだけれど、精々ここ10年、20年の事だろう。100年で「たった」なら20年なんてほんの一瞬で正確な意味を分かっている人がその間違いを指摘するのは当然のことであり、「言葉は生き物で変化するものだ」とかいうのは、100年、200年かけて気付いたら元の意味から変わってしまっていた、という場合に使うべきじゃないかな。

言語は変化するのである程度は許容できるが、誤用の言い訳としか思えん

ですよね

中国の簡体字はやり過ぎて意味の違う漢字になっちゃてるんだよね

あれはいかんわ

すまんの~文章書くのに時数が多すぎて時間かかってしまうから、漢字は中国の物だよ。

昔は漢文で他国ともやりとりしてたんだからそりゃ似てるさ

家の本棚にあるのや古本屋で買ってきたのとかの昭和の前半くらいの小説とかは旧字体漢字満載で読むのが大変だった記憶

逆に、祖母の家にあった旧字体の小説を読んでいて親に叱られた(小学時代)

何故叱られたのかいまだにわからないw なぜかすらすら読めてたんだよな

ちなみに本は「秘密の花園」@バーネット(小公子の作者)

昔の児童書とか旧字体だけどルビが振られてたりや語句の説明があったりして読みやすいよ

国会図書館に結構ある

これ。

日本語に関しては、カナがあるメリットを存分に活かして

「(多少も難しくても)正しい漢字 + ルビ振り」が一番どの知的水準の人にも読みやすいし

無理なく新しい漢字レパートリーを増やしていける良い方法だと思う。

特に、新字体やひらがな書きならまだ間違いではなくても、変な代字はやめて欲しい。

(昨今、一部の人たちがやたら「障碍」→「障害」ばかり槍玉に挙げるけど、

個人的には、よくニュースで見る「遵守」→「順守」や

「日蝕」→「日食」なんかの方が、気持ち悪い…。)

デモやってる人が持ってるプラカードの漢字やフォントから、あーそっちから来た人が日本でデモやってるのねってなんとなく背景を見破れるからこのままでいい

てか、このままがいい

繁体字じゃ無くて旧字体と呼ぶべき。

これがオリジナルなんだから。

繁体字と言う言い方は正統の漢字で有る事を歪曲しよう意図してるだろ。

オリジナルであることを前面に出すのなら旧字体では無くて正字体じゃね?

どう呼んだってレトロニムからは逃れられんね

字は綺麗だし、ペンもボテカスレのない良いペンだ。筆圧がほぼ一定なのもあるんだろうか?

ストレートに羨ましい!

(´・ω・`)

日本の簡略化の良い所は元の漢字を出来るだけ想起できるように配慮されていることだね。

漢字の統一化については元々言語自体は全く別物で、表記方法として漢字を使っているだけなので使用言語に整合するように変化するのが当たり前だから、ことさら統一する意味はないと思う。

逆に別物だと割り切る方がお互いにいいんじゃないのかな。

どこだったかいわゆる窓口のようなところで、筆談の用意がされていた。

私も台湾で筆談しようとしてついうっかりと現在の字体を使ってしまったことがあるくらいで、

それを思えば窓口の人はきちんと訓練しているのだろうなと感心した。

杭州で観光船に乗り合わせた中国人と筆談したが、どの人もこの人も達筆だった。

こちらの方が習近平の文字みたいで、恐縮しました。お習字とそろばんはやっといて損することはない。

繁字体の台湾でも手書きの時はよほど正式な書類でもない限り、適当に文字を崩すから日本の新字体を使っても「この人はこんな風に漢字を崩す人なんだな」程度のノリで理解してもらえることが多い。

正字の方がカッコいい場合も多い。

飛騨は飛驒の方がカッコいい。

だからクルマのナンバーも飛驒になっている。

飛驒ナンバーのSUVならさもありなんだろ。

ところが高校名は斐太高校だ。

万葉時代の漢字使ってるからな。

こうなると何がカッコいいかわからない。

森鷗外なんかも、

森鴎外と書かれると、なんかこう雰囲気に違和感がある。

安思比奇能 夜麻毛知可吉乎 保登等藝須 都奇多都麻泥尓 奈仁加吉奈可奴

あしひきの やまもちかきを ほととぎす つきたつまでに なにかきなかぬ

こんなふうに漢音を大和言葉の音にあてはめていたらしい。ひらがなが登場するのは必然だったろう。

>>35

言いたい事がわからないではないが

言葉の意味はこれまでもこれからも変わっていくこと、

それはある日突然一斉に切り替わるようなものじゃないこと、

君なら理解できるよな?

てゆーか、なにげに

この動画の人の手書き文字、フォントみたいな筆跡なのスゲェ(小並感)

最初に考えた馬鹿は、なんであんな複雑にしたんだよ

多分、漢字の黎明期に、紙や木簡みたいな携帯可能な記録媒体がとても少なかったせいで、漢字の形を伝言するという地獄のゲームが長く続いたところに原因があるんじゃないかと思う。

普通に「絵」だったからだよ。

中国の簡体字は文字としてのバランスが美しくない。

簡略化のルールが統一されておらず、デザイン面で考えたらあまりにも酷い。

何でもかんでも効率化しようとしてより複雑になるという、

共産党の駄目な特徴が凝縮されている感じ。

手書きする機会なんて激減してるんだから、そろそろ繁体字に戻して貰いたい。

簡体字のよくないところの一つは、行書体草書体の略字を無理矢理楷書に持ってきてるところ。

曲線で映える書体を直線的な書体で無理やり再現しようとしてるからひどく見栄えが悪い。書の簡体字とかね。

漢字本来の優秀な点は、画数と使用頻度が過度に合理化されてない所にある

普通に考えたら日常的に多用する文字は極力画数を減らすデザインに徹しておいて、

その反対に滅多に用いない文字であるほど画数は多くなるという構成に徹した方が一見合理的に見える

ところが、仮にそうしてしまうと日常的に目に入ってくる漢文は画数の密度が似たり寄ったりの文字だらけがひたすら羅列してしまって実際にはゲシュタルト崩壊が起こりやすくなると考えられる

日本人がチャイナの簡体字の文章に接した時に感じる不快感には幾つかの要因が挙げられるだろうけど、

日本の新字体を用いた漢文と比較した場合に簡体字はどの文字も画数が大体同じ程度に省略され過ぎてて目が滑り易い気がする

現代日本語文で主に使われてる漢字かな混じり文はゲシュタルト崩壊の起こりにくさで世界最強のパフォーマンスを実現してるが簡体字の現代チャイナ語は英文並みに目が滑るようになってる

世界随一の表意文字のシステムなのだから、その体系の方法論を使うように、漢字というのは表「意」に寄せるべきだと思うのです。表意文字は視点のフォーカスの外側でも読んでいて読書速度や文の内容を早くつかむ利点がある。

縦棒と〇にしてしまったのがハングルで、あれは音声しか示さないようにしてしまった。

文字は情報の伝達手段なんで画数の多い繁体字を全ての人民に覚えさせようとすると識字率を上げるのにとても時間がかかる

デザイン的にどうなんだと思わなくも無いが当時の中国共産党の決定は順当というなしかたない

山西省の平遥って世界遺産の町に行ったら繁体字が溢れてて、中国なのに違和感を感じまくったな

日本と中国と台湾で、ある程度漢字を統一化すると便利なのになーとおもう。

旧字は難しすぎて現実的じゃないので、日本程度に簡略化させたいが、日本の漢字がすべてベストとも思わないので、話し合って決められたら理想的なのに。(現実的には絶対無理だけど)

簡体字は、いまいちセンスがないんだよね。。。

繁体字は漢字自体が意味を持つ構造から来ているとよくわかりました。

「からだ」=骨+豊 は納得できる。

オリジナル動画のコメントを読んできました。この動画の話は「日本と中国と台湾」の話です。この動画のコメント中でスペイン人が来ようとアラビア人が来ようとロシア人が来ようとただ関心や勉強の経過具合を残すだけです。しかしコリアンだけは別格で自分たちのことを主張しているのほとんどです。この動画に何ら関係のない奴らです。いい加減に世界的に見てもあさましく醜い性格であることを知って(気が付いて)ほしい。

56

知ったところでやめるわけありません。奴らには封じ込め指向こそが正しい。

啓蒙は無理。

朝鮮の人は本能的にあれだから無理。脳物質の出方や受容体が異常なんだろうけど、

それが解明されれば、抑える薬を強制投与すればいいけど、まだ先だろう。

香港や台湾はまだ繁体字だよね

本来、漢字のあるべき姿は繁体字なんだから、日本も新字体から少しだけ繁体字に戻すのもいいかもしれない

今の中国は新しく漢字を作らないとやっていけないらしいね。

頑張れ漢字の故郷…

革命はもともと中国にあった単語。

ただし、レボリューションの意味とは異なり「(天)命をあらたむ」として君主の交代をさす。

串田なのか豊田なのかはっきりさせてほしい

串田汽車ってなんだよ。蒸気機関車のレストア会社か何かか?