中国のネットメディアが「古代日本の摩訶不思議な髪型について説明する」という記事を掲載しました。この記事を見た中国人のコメントをご紹介します。

[記事]

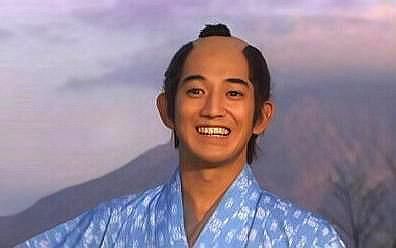

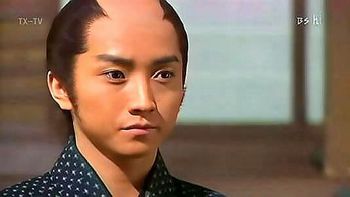

古代日本の摩訶不思議な髪型「ちょんまげ」を紹介しよう。

ちょんまげとはご存知の通り、前頭部から頭頂部にかけてをすべて剃り、長く伸ばしたその他の髪を後頭部で結んで剃られた頭頂部に乗せるという摩訶不思議な髪型である。

現代の価値観から考えるととても奇妙に映るが、このちょんまげにもちゃんと理由がある。

ちょんまげは戦争から生まれたものと言われている。戦争では武士は生死をかけて敵と戦うことになるが、長髪は戦闘中に当然ほどける。この髪型であればどう暴れても髪が顔を隠すことはなく、武士は髪を気にすることなく戦うことができる。また、武士が兜をかぶる際に邪魔にならないという理由もあるそうだ。

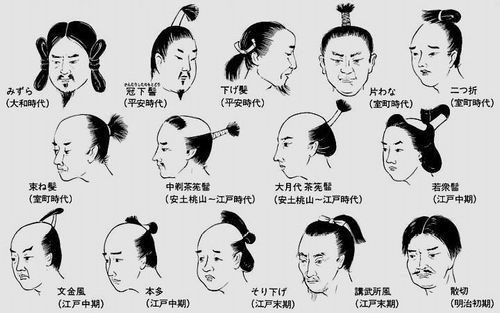

最初にちょんまげが見られたのは平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての時代と言われている。そして室町時代、戦国時代に広まっていき、江戸時代に全盛期を迎える。しかし明治維新の西洋化に伴う散髪脱刀令により終焉を迎えた。

記事・コメント引用元: https://comment.tie.163.com/EGM5E7CA0543772B.html

※ 5個以上のGoodがあるコメントについて、Goodの数を載せています

※ Badの数がGoodの数の10%を越えているものについてはBadの数も載せています

※ 下記コメントで言及されている事柄の事実確認は行っておりません。真偽の判断はみなさまでお願いします

※ 「バカと言う人がバカ」の精神と中国人のスルー技術をもってコメントを書き込みましょう

■ 湖北さん

日本のサル共は原始時代から何も成長しないまま明治を迎えたんだな。だっせ

■ 浙江さん

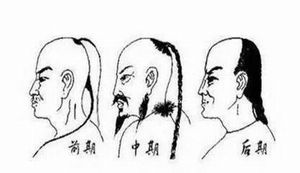

ん?辮髪がどうしたって? [617 Good]

■ 広東さん

硬貨とネズミのしっぽがちょんまげを笑ってもねぇ [775 Good]

(訳者注:辮髪は中国清朝時代の男性の髪型です。元々は北方の満州族の伝統的な髪型でしたが、満州族が中国を征服して征服王朝である清朝を設立した時点で全中国人に辮髪を強制しました。もともと漢族には髪を伸ばして大切にする文化がありましたが、満州族が「髪を切らなければ首を斬る。髪を切れば首は残る」を有言実行したため、全中国人がしぶしぶこれに従いました。辮髪にも時代によって変遷があり、清朝前期、中期、後期で後頭部の髪の面積が徐々に広まってきます。初期のいわゆるラーメンマンスタイルは「金銭鼠尾」(硬貨とネズミのしっぽ / 後頭部が当時の銅銭程度の面積しかなかったことから)と言われ、バカにされました)

■ 浙江さん

ハゲ隠し [364 Good]

■ 湖北さん

中国の遊牧民族はみな辮髪のような髪型をしている。馬に乗ってるときも髪で視界が隠れることがないらしい [159 Good]

■ 深センさん

ちょんまげを最初に正式採用した将軍がハゲてたんだよ [128 Good]

■ 北京さん

外見のカッコよさのためだけにこの髪型にしたとはどうしても思えない。なにか別の理由があるはずだとずっと思った [92 Good]

■ 上海さん

全員の髪型を揃えて戦闘意識を高めるため [72 Good]

■ 広東さん

ちょんまげを笑うネズミのしっぽ [49 Good]

■ 北京さん

ネズミのしっぽがちょんまげを笑って何が悪い。辮髪は確かにかっこよくないが、ちょんまげが笑える髪型である事実は変わらない

■ 吉林さん

自分に自信のある人は他人を尊重できる。他人をバカにするのは自分に自信がない人だけ [12 Good]

■ 山東さん

どうせなら全部剃ってしまえばよかったのに [17 Good]

■ 青島さん

いろいろな時代にはいろいろな文化が存在した [18 Good]

■ 上海さん

私は嫌いじゃない [9 Good]

■ 湖北さん

ハゲればハゲるほど強くなる

■ 上海さん

若いときからちょんまげにしてると自分がハゲであることに気づかないはず

■ 湖南さん

辮髪は嫌だけどちょんまげよりはマシと中国人民に思わせるための清朝政府の策略

■ 青海さん

最近頭が薄くなってきた気がする。今すぐに全世界でちょんまげを導入しよう!集え賛同者!ちょんまげデモだ!!!

コメント

辮髪も、頭頂部からハゲていくタイプの人は出来ないから、

だんだん後頭部だけ残すスタイルになったんだろうな…

いや、頭頂部や後頭部が禿げる人は多くいる。

辮髪を導入した人は前頭部だけ禿げる人だったんだろ。

一方、側頭部が禿げる人は殆どいない。

日本のちょんまげは多くの人にとって救いになったはずだ。

いっそシャンプーハットみたいにすりゃ良かったのか

それは既にあるぞ。

トンスラって言ってザビエルのあれだ

何だか禍々しい名前だな

実はちょんまげも、月代が青黒くそり上がってるのが凛々しくてカッコよしとされたのであって

これが綺麗に肌色だと「ハゲwwwwwwwwww」という扱いだったんよ…日本は昔からハゲに厳しい。

どんまい( ノД`)

ホルモンの関係で、女性と男性では髪の伸び方が違うってことで、

男性は側頭部の髪の伸び方が早いって読んだことがある。

禿げ方にも関係するらしい

ちょんまげも弁髪も戦闘民族だからこそなんだけどな。

負け犬の漢民族には分かるまい。

バイキングもハゲると髭を伸ばしていたらしい

でもそれに忠実だったのはナッパだけ

併合以前の日本統治時代(明治政府)に朝鮮人が唯一、ホントのホントに1回だけ反乱起こしたのが、髷の禁止なんだけどな…

単純に兜を固定するのに役に立ったからだろ

戦の多い戦国時代は上に高くなり、戦の少ない江戸時代は低くなった

平安時代は烏帽子だった。帽子の中の頭を見られるのは恥だったそうだ

ちょんまげ文化は世界のハゲを救うのに

ちょんまげが廃れてハゲの悩みを生み出してしまったということは世界は間違った選択をしたということだ

耳の周りから薄くなるタイプもある

短髪でもヅラに見えて辛い・・・そうだ

気苦労、お察しします。

あっ、失礼。

ちなみに私は、20年ぐらい前から髷を結う準備はしています。

月代というのが自然と出来るものだと、そのころ知りました。

ちょんまげにしたら、男前になるぞ。

後ろできゅっと締めると、目じりがキリリってなる。

早めにやらないと全部無くなるぞ?

男性ホルモンと女性ホルモンどっちが過剰かで禿げ方が決まる

わが家系に禿はほとんどいないから心配はしてないが

早い人だと20代でかわいそうなことになってるな

因みに月代は株と被った時の熱対策だと聞いた

一応常に戦に備えてるよというパフォ

江戸時代でも、ハゲが進行して髷が結えなくて引退(強制)とかあったし、

ハゲ専門の髪結師やカツラ、今で言うエクステもあったんやで。

TSHであったねその一連の説明エピ

あのなあ、ちょんまげ結うためには、本数はともかく長さが要るんだぞ。

ハゲの悩みを救えるのはスキンヘッド文化だけだ。

実際「禿を誤魔化す為」だったって言う説も有るよね。

そもそも「ちょんまげ」って、ハゲが進んだ状態のことを茶化していった言葉。

正確には「髷」だよね。で、平安・鎌倉時代はその髷を冠で隠していて人前で

とるって失礼になる。つまりハゲてこない限り剃っちゃいないんだよね。

戦国時代あたりから兜で蒸れるから意図的に剃ったって説があるけどな。

まぁ今も昔もハゲを弄る風潮はあったんだろうな。

バッハとかモーツアルトのあの髪型もカツラで、ルイ13世が自分の若ハゲ隠しに

「宮廷の正装はカツラ着用ね」って言い渡した事から始まったらしいよ

日本のちょんまげや中国の辮髪も発端はハゲ隠しかもしれない、マジで

ハゲは人類共通不変の悩みなのね

禿げていく現実に対して、カツラで誤魔化そうとするか、

「もうどうせ禿げるんだから、最初から剃っちゃえよ!」となるか。

日本や中国の方が潔いな。

まげが結えないのを引退の理由にする武士は多かったんだよ。やっぱりはげは当時も恥だったから。

跡継ぎに家督を譲るのを意識するのも頭が寂しくなってからだしね。

江戸時代の武士の日記にはそんなの多いよ。

古墳時代のサイドをまとめて縛るヤツの方がよくわからんね

髪は体の一部だから切るのは良くないとされてたんだよ当時は

それにしたって後ろでまとめて縛れば良いだろう

そろそろ名前で呼んで下さいよ、角髪ですよ

みずらは古代から幕末まで愛された日本の伝統的メンズ・スタイルなのだぜ。

末端の処理の仕方が違うだけで、要するに基本はロンゲのツインテールだ。

耳の前にきてるから、顔にかかって邪魔だと思うのよ。

古代って言うからヤマトタケルノミコトくらいの古代というか、みずらだと思うよなぁ。

ちょんまげって古代なのか。

海外は時代の区分を古代(ancient)と現代(modern)の2つしか分けないよ。

その中間は、用語が無いので、中世(middle age)としか表現できない。

日本は、時代を政権で分けたり、原始、古代、中世、近世、近代、現代などと細かく教えるけど、

これは島国で多民族の干渉が少なかったから議論できることで、

大陸の歴史だと、突然同じ地域で住んでる民族が入れ替わるなんてことがしばしば起き、

現代の政権と古代の政権について連続性を教える意味がほとんどないんだよ。

だから海外では、現在の政権を説明できる範囲の歴史を教えられれば済むので、

それを現代として教え、それ以外は古代として興味のある人だけが学べば良いとしている。

「ユダヤ人 髪型」

で検索してごらん

耳よこの髷は古代のフリーサイズの円筒形カブトの横サイズの調整とクッション

ちょんまげはヘルメット型カブトの頭頂部のエアレーションとクッション

本来の中国文化は儒教道徳の影響で長髪なんだっけ?親からもらった体=髪の毛に刃物を入れられないから

古代中国の武将は長髪だし、近世ヨーロッパの男どもはもさもさのカツラ被ってたよな。長髪が女性の特権になったのっていつ頃からなんだろうか

いつの時代もロングヘアは女性のセックスアピールじゃないかと。

髪と肌の美しさに関係するのはエストロゲンなる女性ホルモンと関係しているから。

中国の髪型を分析すると違う民族の歴史に行き着くのである。

ふさふさだと殴られた時に兜と髪の毛が滑って危なくなるからって聞いたな。

あと蒸れるからだとか。

何て言うか忘れたが卑弥呼の時代の顔の横で8の字にするほうが不思議な気がする。

鉄兜かぶってるようなもんやからな、そら日本の湿気た気候やったら蒸れるやろうなあ

髷の部分で空気の通り道つくってるんやないか?布撒いて頭のっけてたらずれるやろうし

その点、自生している自分の髪の毛やったら、根っこを縛っとけばずれないんやろう

あの古代の8の字の髪型は、瓢箪を模したという説があるで

中身が空洞のものは神なる力宿ると思われていた(女は体内に空洞があるから子どもが出来る、とか。なので神の力をおろす=体内に宿すために巫女なるものが存在してた)

耳の傍に、瓢箪を模したものを結うことで神の声を聴く装置としたんでなかろうか

いまでもバイクとか現場でヘルメットを長時間着用してる人はハゲてるぜ

国のえらい人が「みんな禿げさせればワイのハゲ目立たないやんけ!」

ってみんなちょんまげにさせたんじゃないかって私も思ってました

見慣れてるからかも知れないが、凛として清潔感があって好きだな。

まあ多少手入れを怠ると無精髭みたいにポツポツと毛が生えてきて見にくいんだろうけど、それを髪油なども工夫して丁寧に毎日手入れをしていたとすれば、日本人らしい細やかさや規則正しい生活も育まれたんだろう。

11の追記

金銭的に余裕のない素浪人や一般人などは月代を無くして髪を生やしたり、多少ボサボサになっていたかも知れないが・・。

明治生まれの老人の話によると明治中期はまだちょんまげ姿の偏屈ものが村にいたが

鬢付け油を買わず洗い髪の自己流で結うのでぼさぼさのフケまみれでとにかく汚かったそうだ

弁髪とチョンマゲは方向性が逆やろ

兜や三度笠を被った時に、頭が蒸れず通気性がいいからとか聞いたような・・・

実際は兜かぶる時蒸れるし邪魔だからだろ

日本では6世紀ごろハサミが伝わったが、普及したのが江戸時代後期

散髪よりも剃る、結ぶ文化だったからそうなる

常に死と隣り合わせの乱世で半分俗世、半分仏門みたいな意識からできた髪型なのかもみたいな話もあるな

イエズス会士「トンスラ…」

あれはイエス様の茨の冠を真似ているとか聞いた気が。

昔、杉良太郎や松平健を時代劇で髷結った顔しか見た事が無く、

初めて普通のテレビで七三分けの髪型を見たとき衝撃的だった。

髷姿に比べて何とイケてない髪型なんだと思った記憶が・・・。

なんか一気にオーラなくなるよね。

ただのおっちゃんになってまうw

髷がない場合の西郷輝彦とあおい輝彦の識別法を御教示願います。

「好きなんだけど~~」と歌うと、続いて「さわれない」と言ったら

【野口五郎】

ぐらいかな、おじさんが教えられることは。

これは分かる。

杉良様の男振りは髷で出来ておる。

兜に紐付きの場合ならびに対弓なのか対打撃防御かによって違うんだよね

室町前後は対少数戦闘で弓防御用の兜が流行

戦国時代以降は対集団戦闘がメインになって対打撃重視防御

長槍で頭部叩かれたときにちょんまげがクッションのかわりになりうるので有利という

理由もあったはず

月代(さかやき)は兜をかぶった時に蒸れるのを軽減するためって聞いたが

デザイン的には珍妙と言えば珍妙だわな

髪型よりもなぜ月代でさかやきと読むようになったのかのほうが気になる・・・

誰かオセーテ

烏帽子とかそういったのは平安貴族とか有名でね?烏帽子を固定したり蒸れ帽子・・・ゲフンゲフン防止のため

面白いのが烏帽子の中身の髷を宮廷内で晒すのは恥ずかしいことだったってことだな

それが武士に伝わり結果として兜を被るのに向いていて平民にまで広まったってところ

まぁ成人とともに髷を結いアタマにイチモツこさえて常に烏帽子で隠してた寝るときも牢獄の中でも

なぜそうなったのかは知らんw

偉い人が若ハゲ隠しでやり始めてそれに習ってって感じなんだろうかねどこも似たような事例なんじゃね

日本人が頭を剃るようになったのは、兜が蒸れるからだよ.戦国時代は百姓も足軽を務めたため、武士でなくても剃るようになった.鉄砲避けの笠はやはり蒸れるのだ.しかし平安時代以前は武士も剃ることはなかった.文明以前は海洋民族の習わしとして髪を丸めて耳の上あたりで留めていた.耳に連ねるからミヅラという.7世紀以降は冠をかぶるようになったため.ミヅラは子供のだけの髪形として残った.女は髪を束ねて髷を結う.日本髪の原型である.

大陸諸国で髪の毛を剃るのはおそらく虱などの虫よけ対策で、日本人みたいに毎日髪を洗って結い直すような習慣のない西洋でも19世紀までは自毛を短く刈り、虱を飼わないようにし、外出するときだけ帽子のようにカツラを被った.音楽室にあるバッハやモーツァルトの肖像画の髪はすべてカツラだ.

現代の戦闘的で最も男らしい髪型はボウズ。旧日本軍もみなボウズ。特攻隊もボウズ。自衛隊もボウズ。甲子園常連校もボウズ。みんなボウズにしようぜ。

昔風のマンバンみたいなもんだな。

陳舜臣さんと司馬遼太郎さんが辮髪・丁髷近似論を語らってたのを思い出したわ。

漢人から見ると周辺部の民族の習俗に似たものを見いだすものらしい。

今こそちょんまげを復活するべきだとは思わんかね男性諸君

面白いけど手間とお金が桁違い・・・

あれ、1週間から10日に1度しか頭洗ってなかったのよ。

日本髪結ってる舞妓さんと芸妓さんは今でもそんなペース。

耐えられるかな?

ツルツルだったら髷も結えない

戦国、幕末が人気あるのは剃ってなかったから説ある

ハゲ差別のない優しい世界

女真族の髪型なのに漢族は弁髪を強要されてたの?

女真族の髪型「だから」、漢族が辮髪を強要されてたんだよ。

女真族の衣装である旗袍(チーパオ)も強制されていたよ

今のチーパオはタイトでスリットちらちらなセクシー衣装だが

元の旗袍は映画ラストエンペラーで着ているアレ

騎馬の際に脚が動かしやすいようにスリットがある

支配されてたからね

満州人の髪型と服装をしない漢民族は処刑すると政府が命令した

ちょんまげは結ってある部分のことで、髪型としては「月代」が正式名だろ

中国のも、言いだしっぺはきっと禿げだったんだよ

天、国…?

ちょんまげは中世じゃないの?

古代って言われるとみずらじゃね?

私もそっちの方が気になった

たまに西洋人の中に日本の開国前や戦前を古代という人がいるけど、あれは西洋が触れるまで他の地域は石器時代で文明は西洋がもたらしたという差別意識からくる発言だから、その感覚で中国が日本の江戸のことを古代だと表現してるなら黄色人種が白人の側に立って黄色人種を差別してるという変な構造になってる

支那人の事だからチョンみたいに黄色人種のくせに白人側に立って言ってるかもしれないけど

支那人は90年くらい前のことも古代って言うんだよ

白人がやったことでも古代って言う

単に古代が昔って意味なのか頭がおかしいのかもしれない

チョンという言葉の由来ですね^^

月代は剃った部分そのものを示す言葉だな

まあ時代劇とかで見慣れてるからあんまり気にしないけど、よくよく考えてみればものすごくへんな髪型だ

たぶんスタイリッシュハゲなんだろうな、これは

日本人の特性的に、禿げた年長者に合わせていく感じだったのかもしれない

ラーメンマン

チョンマゲってのは丁髷と書いて小さな髷という意味

本来はもっと大きな大銀杏みたいなもん

戦闘中に兜などと合わせて蒸れないように通気性がよくなる

殴られたときに兜との間に挟まってクッションの役割を果たしている

ようは戦闘重視の髪型

日本の男性はあまり外見が重視されてなかった、機能優先

有能なら豊臣秀吉のように農民や針売りのようなしょぼい

家柄でも関白にまでなってる

日本では人気の坂本龍馬の実家は才谷屋という商家で

近藤勇は農家、土方歳三は薬売りだったりしてる

貴族社会から実力重視の武家社会に変わったのが大きい

有名な武士の中には伊達政宗のように思いっきり縄文人の特徴を

残している人もいる

明治の立役者である薩摩藩もそういった縄文系の人が多い

丁髷を結えなくなったら武士として引退なのでござる

そう考えると合理的に思えるんだが

若ハゲの人はどうしていたんだろう

辮髪も戦闘用の機能優先なんだろう

おそらく全く同じような理由で髷が存在している

生き残らないと死ぬんだからわずかでも戦闘に

有利な形になる

戦闘民族なら当然だろうな

北欧なんかでも同じような変なものがあるんじゃないか

あそこも戦闘民族だったから

辮髪はジェットリーの映画見るまでは何やこの酷い髪型と思ってたもんだ

髷もそうだけどかっこいいの見ると意識変わる

おー 少林寺やな・・・と思ったけどあれはマルハゲやったわ

お灸の痕がリズム感を醸し出している。

闘う時に邪魔にならないようにクルッと首に巻き付けるのが何となく格好良かった記憶が

チョンマゲは戦争時にはマゲを解いて 兜をかぶった時に頭皮に押し付けるようにして顎紐を掛ける為に剃りあげてるんだよ

昔はゴムが無かったからな

だから落ち武者はチョンマゲが解けてる状態になってるわけよ

戦場でマゲ結ってるのはおかしい あれでは兜が被れない

平時は冠を被る時に 冠の中にマゲを入れる

兜と同じように 頭皮の上に冠を載せるんだが 兜みたいな顎紐はなくて 冠ごと鉢巻を締めるのよ

チョンマゲは理に叶ってるのよな

浪人は城勤めも 戦にも行けないから 髪の毛生やしてポニーテールにしてんだよ

纏足と宦官の国がなんか言ってやがる

やばい全部面白い。

最近の中国ネトウヨは自国の文化や歴史も知らない人が増えてきたのか・・・

中国人はいつの時代でもその時に行われる短期的なプロパガンダ以外の知識はない

お公卿さんは総髪で月代は剃らない

学者と医者も総髪のイメージ

平賀源内、本居宣長、賀茂真淵とか、確かに月代剃ってないな。

武士じゃなくて兜を被らないからかねえ?

きちんと結い上げるっていうのが身だしなみに重要なことだったんじゃないかな

維新になってとうとうその美意識に変化が出たんだろ

グッチが落ち武者スタイルを流行らそうとしてたやん

プレデターは落ち武者

なぜよりにもよって落ち武者を選ぶのか…芸術家ってのはわかんねぇなぁ。

中国お前が言うなとはこの事だ

マジでそれ

同時期に弁髪のくせに

美豆良かと思ったら月代かよ

昔の偉い人「ハゲが進んで辛い……せや!全員ハゲにしたろ!」

この髪型をしてないと、散切り頭、ようはぼさぼさ頭になってしまって

こういうのを非常に恥だと考えられてたというのもあるからな

人類は服を着ることで裸を恥ずかしいと思うようになったってアレと一緒

いつもドラマみたいに綺麗に剃ってたわけじゃないけどな。当時はシェービングフォームも多枚刃もない。

ヒゲも頭も毛は伸びてた。バラッド 名もなき恋のうた で草薙の月代が伸び放題になってたのが正しい描写かも

ジャパニーズ トラディショナル ヘアースタイル

岩倉様、お気持ちはわかりますが…

まげは実用性とステータスと誇りみたいなものじゃないかな

士農工商でも違うだろうし、江戸時代も初期と後期では違うはず

さらし首では曲げも切っていたと覚えているが間違ったらごめん

ハゲに優しい時代 文明開化でちょんまげ否定するためにハゲがバカにされる空気ができたのは否めない

お歯黒眉ソリ年寄り合わせる文化やな

兜を被りやすくする為じゃなかったっけ?

チョンマゲはアレだけど支那人の髪型よりはマシ

あと古代じゃない

女の足の指折って潰してた猿より野蛮な屑民族に言われましても

あれは月代と言うんだぞ支那畜どもよ

昔は西欧人も髪型変だぞ

ジャンヌダルクの頃とか親に下手に刈り上げられた子供みたいな髪型を成人がやってるし

もっと時代が下がると英仏独それからロシアも変なヅラだし

異民族に王朝滅ぼされて支配者である満州族の髪型しなければ斬首され

しぶしぶ満州族の服装と髪型をしてた支那畜ほど恥ずかしい民族はいないけどな

支那人がアホだとよくわかるスレ

時代劇だともうカツラがあるから変えられないだろうが

実際の将軍の写真見ると月代でも時代劇のカツラより自然だったりするな

子供のちん○を切り取って切断面に棒を刺し

女の足指を強制的に骨折させたまま布で縛り

洗わないそれを嗅いでしゃぶって楽しんでた変態民族支那畜がほざくな

キリスト教の宣教師の髪型もおかしいからな

いわゆるザビエルハゲ

あいつら政府から洗脳された事以外知らんからこんな馬鹿なスレ内容になるんだな

弁髪の支那人が言えることでは全くない

引っ張ったら残った髪ごと引っこ抜けそうなハゲ尻尾頭の支那畜が言うな

髷とちょん髷をいっしょくたにするなよw

ここにコメント残してる方々もさ

ちょん髷は髷の一種で、髪の毛が少ない人が無理やり結った髷のことだよ

髪の毛が薄くて少ないからマゲがしっかり作れない、ちょんとしかできないマゲでちょん髷な

丁髷(ちょんまげ)やぞ。テキトー言いやがって

ちょんまげとハゲとの関連性を昔から訴えてたのだが、やっと時代が追い付いたか。

あれは明らかにハゲ隠し。

ハゲのためのハゲによる髪型だ。

間違いなくハゲに優しい時代だった

髷は古代ではないよな…

個人的には髷も辮髪もかっこよくて好き

髷だけなら古代にもあると思うが

個人的に弁髪はギャグキャラの髪型

弁髪はハゲた部分が汚い

どちらもピッグテイルと英米でバカにされてたんだけどね。

違うぞ

ピッグテールは弁髪のこと

日本の髷はテール状じゃないしね

支那人は自分だけが馬鹿にされた現実を見てほしい

毛の量もねえ

弁髪は大部分を剃って笑えるくらい細い髪を結ぶから

国内でもネズミのしっぽ

英米でも豚のしっぽ言われて嗤われてるのに

チャンコロは日本が馬鹿にされたときは一緒に馬鹿にするくせに

自分が馬鹿にされた時は毎回日本を巻き込むクズだよな

辞書でピッグテール引いても弁髪しか出てこない

嘘つき75に嫌悪感を感じた

朝鮮人もよくやる

日本が攻撃された時は一緒になって叩く

普段日本を叩きまくって他国にも味方しろって泣きつくのに

自分が白人に馬鹿にされた時だけアジアを持ち出して日本を巻き込む

チョンマゲの起源は戦場で前髪を掴まれないように剃り落としたことだと読んだことがある。同様な理由からスパルタの戦士も前髪を剃っていたという。

管理人さん博識すぎるわ

初期のいわゆるラーメンマンスタイルは「金銭鼠尾」(硬貨とネズミのしっぽ / 後頭部が当時の銅銭程度の面積しかなかったことから)と言われ、バカにされました

中国住んでたこと考慮しても知識すごい

清朝政府の陰謀?清は古代帝国だったのか?知らなかったな?

元々は階級が上の人がハゲ隠しにやった物がいつしか平民との差異をだせる身だしなみとして広まったとか。

髭や髪型を整える行為は威厳や裕福さを表現できるからね。

ハゲ隠しじゃなくて兜被るためやぞ

日本の高温多湿を知らないんだね。兜で頭が蒸れるのを防ぐためです。日本の兜の天辺には

丸い穴が開けてあるんですよ。それも頭が蒸れるのを防ぐ意味からでした。

子供の頃、兜をプラモデルで組み立てる時に、頭の天辺に穴があってそれを埋める部品

が無いと必死で探した覚えがあります。

侍にとって戦時における合理性からです。 それが武士への庶民のあこがれもあったのか

広く広まったのです。武士でない貴族は頭を剃るなどということはしませんでした。

弁髪も騎馬民族にとって戦時合理性から産まれそれが広まったものです。

一見奇妙に見える習慣にも、そこには合理的な理由が有るものです。

そうした合理性を見ない偏見は駄目ですね。 捕鯨反対なんてのもその一例です。

兜をかぶった時に頭頂部を剃ってあると、蒸れないし兜が安定する、それより以前は剃らないで髪の毛を烏帽子と一緒に兜のてっぺんの穴から出して兜を安定させていた、そのうち兜から天辺の穴がなくなって剃るようになった、最初は武士だけがいつでも戦に出れるように常に月代を剃っていたが、そのうちに庶民も武士の真似をするようになった、ちなみに西洋の貴族がいわゆる王子様スタイルのワンレンが多いのも兜をかぶった時に髪の毛がクッションになるから、西洋の兜ってもともとは鎖帷子の頭巾をかぶってバケツみたいなのをかぶる形だったから髪の毛が長くないと耳が擦れていたい

髷は古代というほど昔でもないだろw

日本の古代の髪型というなら、みずらのほうだよな、ちょんまげは中世以降だから、

まあ中国はちゃんとした中世が存在しない国だから、区分としては存在するけど制度や社会としては中国に

中世はなかったと思う、古代からずっと同じような体制で中身の人間だけが変わってきた社会だし

中世があった国だけが近代化に成功したと言われるね

日本や欧州など

支那は支配民族が変わるだけで同じことの繰り返しで進歩しない国だから

サル以下のゴミが調子こいてるところはどこぞの半島そっくりだなw

やっぱあいつら似てるわ

アルカニダなんて猿より不細工で野蛮なのにな

彼氏がチョンマゲだったら嫌だな~。

えー見てみたいわ

チョンマゲって髷のことだから

彼氏が弁髪は嫌だな~

古代ゆうから古墳時代くらいの話かと思ったら、割と近代な話だった。

わりと横が薄いんだけど。後頭部伸ばして、横ではるかな〜

ハゲに優しい、思いやりのある日本!!!

完全に剃るのって手間だし、良いこと無いよね。

若干生やした方が邪魔にもならないし、暑さ寒さ対策にもなる。

ハゲにも優しい世界

武士が基本。みんなも言っている通り、兜をかぶるとき、月代をそればしっくりいく。ヘルメットを年中かぶる職人は短髪が多い。よくドラマで兜を取ったら立派なちょんまげの格好になっていたなんて、NHKでやっていたから抗議したことがある。あり得ないのだ。戦の時は髪をおろして後ろへまとめて兜をかぶった。満州人がどうして海を越えてこれるのか?清の前の明のと同時代、戦国時代から月代はそった。室町ではまだ絵を見ても剃っていない。戦国時代の遺物だろう。戦国が終わって月代だけ残った。髪をきれいにまとめるのにちょんまげ、髷のスタイルが考えられ、武士はりりしく、町人は粋に銀杏にしたり、中には歌舞伎者が大銀杏をさらに巨大にして街中で見せびらかして、また6尺の刀を持って通行人の前でひけらかしている絵もある。江戸時代も、現在も青春は同じだ。

古代というか中世だろ

ハゲが権力を持つと碌な事にならないという実例だよな

自分のハゲを目立たせないために強要したんだよな確か