日本人の書道家による、漢字からひらがなへの変遷についての動画が中国版ツイッターのWeiboで紹介され、中国人のコメントがたくさん投稿されています。ご紹介します。

[記事]

日本人の書道家による、漢字からひらがなへの変遷の動画を見てみよう

記事引用元: http://www.weibo.com/1886419032/Fi9U2yo3I

※ 5個以上のGoodがあるコメントについて、Goodの数を載せています

※ 下記コメントで言及されている事柄の事実確認は行っておりません。真偽の判断はみなさまでお願いします

Sponsored Link

■ 新疆さん

誰かのレポートを丸写しにするときってこういう字になるよね [6377 Good]

■ 北京さん

手抜きの完成系 [4963 Good]

■ 福建さん

何で日本人がいろいろとすごいものを発明しまくるのかよくわかった [4349 Good]

■ 北京さん

ひらがなって美しいよね [1276 Good]

■ 河北さん

同じ漢字を100回書いて、疲れて省略したらひらがなになるのか [1428 Good]

■ 甘粛さん

字がむちゃくちゃうまいな。理想の字体 [928 Good]

■ 河南さん

漢字の正確な書き方を忘れて、なんとなくグニャってごまかしたらこうなるよね [843 Good]

■ 湖南さん

究極の面倒くさがりがひらがなを発明したのか。なるほど [524 Good]

■ 湖北さん

私は字が汚くて中国人の名声を汚していると思う。みんなごめん [366 Good]

■ 北京さん

私はいつもこんな感じで書いてる [332 Good]

■ 天津さん

きれいな字だね [214 Good]

■ 内モンゴルさん

私の字を見よ [205 Good]

■ 福建さん

古代の中国人はみんな草書で書いているから全く読めない [119 Good]

■ 広州さん

むちゃくちゃ達筆だな [99 Good]

■ 上海さん

私の書く字は「離陸しそう」って言われる [62 Good]

■ 貴州さん

日本は他国由来のものは他国由来のものだとちゃんと認める。某国とは違う [47 Good]

(訳者注: 中国のネットでは「某国」や「あの国」という言葉は基本的にすべて中国を指すのですが、この場合はちょっと違うようです)

■ 重慶さん

この筆はなに?私もほしい! [23 Good]

■ 湖北さん

「加」なんて5画なんだからそのまま書けばいいのに。日本人は意外と面倒くさがりだったようだ [15 Good]

コメント

めんどくさがりなのもあるけど、昔から日本人はメモ魔が多くて大量に字を書いていたら簡略化していったんではないかな

識字率を上げるためには、庶民に漢字を覚えさせるのが大変だったため簡略化された字を作り広めたと聞いた

てかこの書き手のとこ見に行ったらメチャクチャギャルな書道家でそっちのがビックリしたww

それは簡体字のことだろ。ひらがなの成り立ちとは関係ない。

鈴木曉昇はおっちゃん兄ちゃんやぞ

お前は何一つまともな事書いてないな…

メモは誰が言ったか分らんとか、すでに破棄しましたとか、

言ってないと言い張ればメモの価値もなく、昨今は録音でもしてないとダメなんですね。

カタカナは仏教由来、ひらかなは文学、俳句由来と聞いたな。

風流を感じながら流れのままに書いたらそうなったのかな

書くのが面倒と言うより、連綿の美から来たんじゃないのか。

究極の簡体字

と、いうことは、中国もやがて

平仮名を使うようになるのかな?

素直にそうなれば彼らも進化するだろうにな。

簡字体とピンイン(発音記号)でぐっちゃぐちゃよ。

単純に日本方式取り入れければ、もう少し文明度が上がっただろうにな。

「の」が便利らしい。中国でも看板とかにたまに使われてるそうだよ。

中国語だと「~的~」になるのかな?

日本人が「&」を使う感覚なのかな。

「の」は丸くてかわいいとかで

台湾でも商品名になんとなく「の」をつけたりしているらしいね

何気に中国人のほうが生真面目ということか。

「注音符号」というのを作ったけど、廃止されて使われていない。

>「注音符号」

アレは古体字がベースなんで、草書由来の平仮名とも、パーツ由来の片仮名ともちょっと違うけどね。

> 廃止されて使われていない。

大陸では確かに使われてないけど、実は廃止はされてない。一部の辞書にはまだ載ってる。

台湾ではまだ現役。現地の教科書やキーボードには書かれてる。

その過程をすっとばしてデジタル変換IT化しちゃったからもう無いだろうな

全く違う言語体系から文字だけ導入しようとしたら書き下しが必要になって、不便だから平仮名にしたった

簡体字は人の手を経由して省略されたのではない。

どこかの某国と同じように、お上?が下々の者にむりやり使えと命令したもの。

両方に共通しているのは美しくない、ってことだ。

『の』は台湾じゃなかったっけ? 看板なんかにつかわれるとか。

デニーsとかマクドナルドsも『の』なんだけどね

簡体字見てると

カタカナってこうやって出来たんだな~ってよく思う

ひらがなじゃないんだよねカクカクしてるからかな?

簡体字とは経緯が全然違うよ。

平仮名の成り立ちは漢字の意味を消すためだから、簡体字は読解性を保ちつつ字画をデフォルメしたもの。なので全く違う。

もともと日本語にあった音を表すための機能を強化する意味合いで漢字の音で代替するのではなく改めて独自の表音文字を造作したというのが流れ、そのサンプルが各々ある漢字一文字にあるということ。

つまり元あった表意性の気配を解除するための崩しという目的こそ大いにあるわけだから、簡体字の成り立ちの意味合いとは全く異なる。

中国には中国のみならず人類の宝と言ってもいいような書が多数あったのに

文革で燃やすとかもったいないことをしたもんだ

ほんとそれな

中国の書物が残ってたら、一体どれだけの事がわかった事か……

きっと、あの国にとっては

都合の悪いことが、たくさん分かったことであろう。

日本でも明治初期に神仏分離の政策で、かなり(半数以上?)の寺や仏像が減ったらしい。

それでも日本は2~3年でその流れも終わったからいいが、文革はそれと比じゃないぐらい根こそぎ破壊しつくした。

そして今も世界的な集団ヒステリーで、ISの文化財破壊やアメリカのコロンブス像排斥とか病的で色々とヤバイ。

極端な思想や過激な運動家が出てくる世は、ろくなことがない。

日本はもっちょっと城を残しておいて欲しかったね

特に地方だといい観光名所にもなったのに

彼らは前政権に関するあらゆる物事を徹底的に破壊しないと現政権に正当性が生まれないと考えている。

近い例では文化大革命かね。

王朝が変わるたびに焚書してきたんだから、何を今更って気もするけどな。

そもそも歴史的価値のある書物が残ってたかどうかも怪しい。

隣の半島が「盗まれた!」「奪われた!」「だから残ってない!」って言ってるのと同じように、燃やしたことにしただけなんじゃねえのとか思わなくもない。(元から存在しないものは盗めないし奪えない)

書物じゃなくて書の方

良心的な人間も全員燃しちゃったよね

弘法筆を選ばず

世界には多数の美しい文字があるけど

文字が芸術になるって意味で漢字は傑出してる気がする

絵文字もなんとなくだけど漢字文化の発展形のような気がしてるし

→カリグラフィー

日本人どころか、ネイティブでも読むのに苦労するレベルで装飾が施された文字とかあるし。

書道とカリグラフィーは発生から発展まで方向性が違いすぎて並べて論じるものじゃないと思うな

文字や行や書面全体の美を求める書道は対象の本質を求めて不必要なものを削ぎ落として抽象化した彫刻みたいで

カリグラフィーは過剰装飾の中のバランスの美を求めてるところがネイルアートに似てると思う

※3

文革前から中国は易姓革命っていうのがあって、前王朝の文化を破壊してきたんだけどね

清なんて徹底的に漢民族文化を破壊しまっくったし

同意

王朝が変わるのはそのまま他民族が支配者になったもので、

全くの別民族が支配する歴史だったから

前のものは徹底破壊が基本だったんだよな

「中国人」がずっと続いてきたわけじゃない

そこらへんピンと来ない日本人は多いけど

日本はマンションの管理人が年取って息子にバトンタッチ

大陸はマンションがぶち壊されて別の会社がマンションを建て、

住人も管理人も全員別人になったようなもん

じゃあイギリスやタイも王朝が変わるたびに国民含めて全部入れ替わってるとみるべきなの?

褒められるのはカタカナばかりでひらがなの良さを褒める外国人は少ない

その点はさすが中国人

素晴らしく上手な書だね。これくらい書ける人はほかの表情の書も書けるんだろうけど、

少なくとも、この動画の文字は隙きがなく、感情を表さなず、とても美しくて近づけないインテリ女性のようだ。

表さなず→表さず(訂正)

(加えて、筆ペンでもこれほど書けることに驚き。)

私は生粋の日本人だけど

ひらがなの起源は朴がなと言って我が韓国なんだから

日本人は韓国人に対して即刻ひらがな著作権料を支払わねばなりません

いいか、触るなよ?絶対に触るなよ!?

ハイ毎度。おでん文字 いっちょ!

ほら、「触るなよ。」って、

ふってくるから、触っちまったじゃねーか。

「片仮名 新羅起源」って言うだけで大学教授になれて一生食うに困らない国ですから

朝鮮人は、息を吸うように嘘をつくというのは、本当なのですね。

>■ 上海さん

私の書く字は「離陸しそう」って言われる

これはこれでどんな字か気になる

私の字は、「踊りだしそう。」「踊ってる。」とよく言われる。

多分右上がりに斜めってる。右下がりなら着陸するか水没するかだろうから。

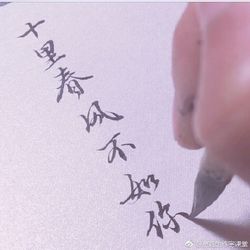

十里春風不如帰って漢詩の一節なんだろうか?

どなたかご存知ないかな? ググってもヒットしないや

春風十里不如你なら中国のドラマのタイトルみたいだが

日本のアニメのタイトルだよ

草書にして音だけの文字と区別してるのにな。

中国語には音だけの文字が必要ないから分からんのかな

中にはちょっと無理な展開がなくもないな。

『と』とか『つ』とか。

(この動画にあったかどうかおぼえてないが『ふ』や『そ』『を』あたりもどうなんだって思うな。)

まあ、ヘブライ文字よりは納得しやすいんだけどさ。

行書・草書にもキチンと崩し方が決まっている。日本人が勝手に崩していったわけでは無いよ。

現在の中国人はそんなことも判らなくなっているんだな。

草書は篆書の筆記体だから正確にいうと楷書を崩したものではないんだけどねー。

この変化は縦書きでないと成り立たないな

In other words, Japanese is actually Chinese!

そんな顔なのに、英語が喋れるんだね…

向こうの中国人が良いこと言ってんのにすべてをご破算にするその能力は素晴らしい。

向こうの北京さんの筆跡より凄いと思うぞ。

速記なんて素人にはミミズにしか見えないけど、ちゃんと読める人には読めるから凄いよな。

※12

中国のドラマのタイトルのようだな

皆が勝手な崩し方していって、それがさらに伝言ゲームで伝わっていった結果だと思うよ。

「こう崩して書こう」と決めてたわけじゃないだろう。

異体字にしても同様。皆が適当に漢字を書いてた名残。

活字が生まれ、記録として正確に残るようになってようやく字形が安定した。

他の字はそうでもないのに、斉藤さんの斉だけは現在でもやたら異字体が多いよね。

渡辺さんの辺もか。

不思議。

斎や邊、はしご高とか崎の山の位置とかもだけど

記入者と役人の誤記・手癖もあるらしいよ。

兄弟で戸籍名(苗字)が違う斎藤さん知ってる。

あとは戸籍の概念出来る前の話だと字が違えば人が違う扱いだから

身分隠すのに字を変えて本来と違う字で繁栄していった説。

日本の名前みたいな番組でやってた。

敢えて意味を無効化したかったのもあると思う

発音記号が意味を持つのは邪魔でしかない

50音表もすごいと思う。

まるでASCIIコードのように合理的なんだよな。

これな。

くそ、マジ達筆だな

PC世代だから、年とればとるほど字が下手になる、さらに忘れて書けないわで最悪だ

なんとなくだが字を上手く書くってのは、精神と身体のためにスゲー良い影響がある気がするんだよな

時々ルーズリーフに字を書くのも楽しいよ

歌の歌詞でも寝言のようなポエムでもいいから何か書いてると結構落ち着く

キーボードのカチャカチャ音よりペンが走る音は心を浄化してくれる気がする

漢字は美しいねえ。

それから生まれた平仮名も美しい。

文字を書くこと自体が芸術になるんだから。

元が他所から来た文字だから当て字とか相当読みにくいことになっている言葉も相当あるけど、

それさえ詩的で美しいと思える。

シンプルで柔らかく、水のように風のように流れる文字にしていったあたりが日本っぽいな。

対してカタカナは美しく見えない。

どうも好きになれん。

誰が書いても綺麗にみえない謎の文字だ。

外来語を音あてするための文字だしな。

カクカクして聞こえるじゃん、カクカク。

アルファベットもフィニキア文字とかからこうなったんだろ

漢字を面倒くさいと思うと出来上がったのがヒラガナ、という結論に至るのが如何にもシナ人ぽくて良いw

昔の人って何であんなに達筆なの。筆で教育してたから?

普通の人の書いた手紙でもめちゃくちゃ字がうまいよね。

しかもかなり高度な草書体を使ってたりする。嫉妬するわ。

いくつかはなんか無理やり感がある、実は別の漢字なんじゃないかってくらい

古代漢字は現代漢字と全く違う形だし そもそも平仮名は確実に漢字だけを祖先としてるのかすら怪しい

うーん

確実に漢字が元です

万葉集とか原文で読んでみるといいよ

例えば夜露四苦なんてヤンキー用語があたけど、ほぼ日本人の感性にマッチしている

言葉の音に漢字の音を充てる方法は古代から連綿と行われてきた

公文書に本格的に漢文が導入される以前には、全盛を迎える

漢字を使って大和言葉を表現する

実に日本人らしい

日本語の音に意味の同じ漢字を当てはめてんだけど、漢字として考えると無茶苦茶な読み方になってる単語とか結構好き。

漢字の字面で意味は通じる、日本語の大和言葉としてその表現の仕方も理解できる、しかしこの漢字にこの読み方はないわーってやつ。

字がきれいな人が書く文章って癒し効果があると思う

うん、わかるわかる

気持ちよく読めるからね〜

確かに。

海月の水槽をぼんやりと見ているときに似た癒しを得ている。

字の綺麗さと透明感のあるインクで

見ているだけで気持ちがいい

草書は、筆順を正しく習わないとくずせない。

きれいなひらがなは、草書を操れないと書けない。

筆順を習わせるのは、このためだったのだが、今となっては、無用の長物。

現在の国語教育は、未だに筆順をやかましく言っているのだろうか。

文字を書いてるだけなのに見てて気持ちがいい

美しくてずっとみてたくなる

草書やくずし字を小学校くらいで義務教育してほしかった

浮世絵くらいはすらすら読みたいのに…

うーん、左から右への横書き。

『川』を『つ』と読むのかね?

なぜ『つ』のもとの漢字が『川』なのよ?せめて『津』でしょうが。

デスヨネー。

呉音や漢音よりも古い古音では「つ」に近い読みらしいよ。

最後に自分の住所氏名以外を筆記用具で書いたのはいつだろうって考えてしまう

仕事もPCで済ませるし漢字筆記能力が落ちているのは間違いない

中国人は草書の存在も忘れてしまったのか。情けない。無様な手抜き文字ってのは簡体字のことだろ。

もともと言語体系が違う日本語を漢字だけで表すのは無理があったため、漢字移入後すぐに表音文字の要求が起こり万葉仮名から草体を経て変体仮名が多数生まれる。それらを取捨選別し書体を整理したものが、現代の46文字(一部人名や固有名に用いられている「ゐ」と「ゑ」を含めれば48文字)の平仮名だ。

仮名は漢字の真名の対義語ていうもんな、渡来当時は殷の甲骨みたいな霊的要素が強かったんやろか

たまに成り立ちとして無理があるのもあるよな

「川」→「つ」

ファッ!?

これってウソじゃね。ひらがなの元になったのは草書だろ。その草書は動画にあるような楷書を元としているのでなくそれの元でもある篆隷が元だろ。

ね の 元の漢字は 袮 ということになっているけど、これは 禰 の新字で、ひらがなの ね よりも新しい文字なのでないだろうか。

古代中国という存在しない国をやたらと推してくる人たちがいる

歴代の大陸王朝を便宜上そう言ってるだけだろ。

それを言えば、日本だって、国号としては古いけど、現在の感覚の日本国として成立したのは近代だし。

便宜上・建前上・記録上、日本の統治者は朝廷(天皇家)ということになっているけど、鎌倉幕府以降は実質的な支配は武家によって行われ、各時代によって異なっているわけで(支配者としての大義名分を得るために朝廷を立てていただけ)、大陸が王朝や支配者民族の入れ替わりで国が異なっていると言うなら、日本だって大差ないよ。

教会の権威を後ろ盾にして王様名乗ってたヨーロッパの歴代の王国を全部ひっくるめて一つの国だって言うようなもん。

室町時代に半済令が出されたわけだから、鎌倉時代はまだ国司>守護なんじゃないの

必要以上に朝廷をsageるのはいかがなものか

>大陸が王朝や支配者民族の入れ替わりで国が異なっていると言うなら、日本だって大差ないよ。

大差ありますが・・・

大陸では、言語も民族も習慣も違いすぎますよ

元のモンゴルは末弟相続の習慣でした

明の女真族、満州語は縦にのみ書きます

淮河より北は小麦食の文化です

例えば上海の人が上海語で会話したら、それ以外の地域の人達はちんぷんかんぷんです

日本語の漢字のひらがなへの変化は、日本人にもtもとあった心情がそうさせたのだろう。

直接的な意味を成す箇所は漢字をそのまま残し、心の動きをひらがなで表現する。書かれた文章は、人のこころに、情景と感情を思い描かせることができる。

、

途中晒している人もなかなか綺麗だなぁ・・・

やっぱ漢字は美しい。

めんどくさがり屋って、中国の簡体字は何なんだよww

この動画の美しい漢字を書く工程見て

ゾクゾクする。