日本で発売された「一気に徳を積めるうどん」が中国版ツイッターのWeiboで紹介され、中国人のコメントがたくさん投稿されています。ご紹介します。

[記事]

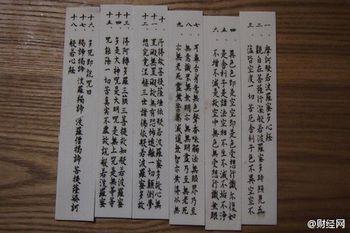

日本で般若心経が書かれたうどんが発売されたらしい。これを食べれば一気に徳が積めるかな?

記事引用元: http://www.weibo.com/1642088277/Dmv80CCYh

※ 5個以上のGoodがあるコメントについて、Goodの数を載せています

※ 下記コメントで言及されている事柄の事実確認は行っておりません。真偽の判断はみなさまでお願いします

Sponsored Link

[adsense]

■ 吉林さん

マルクス主義を書いて食べたらお腹の中で革命が起こるかもな [1023 Good]

■ 広西さん

英単語を書いて食べたら覚えるかもね [824 Good]

■ 広東さん

円周率でも書いて売り出そうぜ [736 Good]

■ 北京さん

社会主義の素晴らしさを論述した麺を売り出せば、中国全土の学校給食として採用されること間違いなし [384 Good]

■ 深センさん

おいバカやめろ。この記事を見た中国企業が麺に広告を入れだすだろ [411 Good]

■ 四川さん

さすがは昔から電柱に広告を掲げる国 [281 Good]

■ 吉林さん

お経を食べて、ブッダの教えを心に残すのか。なるほどねぇ [297 Good]

■ 河北さん

すいませーん!確率論を1皿!唐辛子多めで! [263 Good]

■ 広東さん

誰かが麺に書いたのであれば価値がありそうだけど、印刷されたものを食べてもなぁ [286 Good]

■ 河北さん

この手があったか。カンペとしてお弁当として持ち込むとしよう [251 Good]

■ 北京さん

なんかお腹がいっぱいにならなそう [164 Good]

■ 北京さん

すいませーん!金瓶梅を1皿!パクチー多め、ネギ抜きで! [180 Good]

(訳者注:金瓶梅・・・明代の長編小説で、中国の四大奇書に数えられます。いわゆる官能小説で、中国史上しばしば発禁処分をうけていますが、綿密かつ巧みに描写されている富裕な商人の風俗や生活には明代後期の爛熟した社会風俗が反映されており、一定の評価を受けている作品でもあります)

■ アメリカ在住さん

数学や国語や英語を書いて、試験の前に食べると落ち着きそう [168 Good]

■ 江蘇さん

「なぜ女性はすぐに怒り出すのか」という本が書かれたうどんをこっそり妻に食べさせたい [111 Good]

■ 上海さん

百科事典を出そうぜ [107 Good]

■ 北京さん

なんかちょっと失礼な感じがする [76 Good]

■ 北京さん

ドラえもんでこういう道具がなかったっけ [69 Good]

■ 上海さん

こんなもので徳を積もうとは不届き千万!出直して来い!! [63 Good]

コメント

暗記パンネタが多いw

色即是喰。

空腹是食

薬物尿是

出汁黒すぎない?

関東風とか?

「徳を積む」という考え自体は残ってるんだな

sorena

パクチー多めの金瓶梅とは新しいな。

北京さんの最期は腹上死かね。

そう言えば「怪異金瓶梅」ってパスティーシュが在りましたね

中国で作ったら食用じゃない普通のインクを使いそう

空色何色

青色吐息

吐息職人

※ざるうどん用の汁なんじゃない?

これを肉うどんにしたら

ブッダもブチ切れるかな

ブッダの初期と中国に伝播したときと日本に伝播したときの仏教教えは随分ちがうんやで。肉食禁止に関しては中国に伝播したとき後付の解釈。

生殺は禁止ではあったがしっかり命を頂いてた記録や証拠になりえるものがあるそうな。

なお釈迦(ブッダ)の死因は豚肉の食中毒説もある。となるとバチでもあたったのかな?まぁ日本の仏教は金儲けで抜け穴だらけのゆるーい教えばっかりなんで普通になんかの肉入れる方法あるだろ。

いや、元来肉食は禁止されている。

ただ、いつの時代にも例外はあったろうから、お前の

言うことを完全に否定するつもりはない。

(出家者はともかく、在家の者が肉を食っていても不自然

ではないし)

あと、「命をいただく」と言う観念は仏教的というよりも、

神道的だと思う。

原始仏教において肉食が何故禁止されたかについては、

色々な解釈や見解があるだろうけれども、俺の考えを参

考までに述べておく。

肉を食べるには、動物を殺さなければならない。動物を

殺すとき、その動物は苦しむそぶりを見せる。

人間には共感の能力があるから、その苦しみに共感

してしまう。この苦しみへの共感が心を乱す。(もちろん、

大いに動揺する人もいるし、無意識下で処理されてほと

んど知覚しない人もいる。)

これは瞑想への障りとなる。

また、他人が屠殺し、調理された状態で肉が出てきたと

しても、「動物を殺した」と言う観念が、先と同様の理屈

で心を乱す。(この乱れは、直接に自分が屠殺した時よ

りは遥かに小さいだろうけれど)

真に悟りを得るためには、可能な限り心を乱すものを避

けねばならない。そして、肉食は避け得るものに含まれる。

何故なら、肉を食べなくても死なないから。(それどころか

その方が健康に良いと言う説もある)

肉食の忌避は、倫理・道徳の要素ももちろんあるけれど、

瞑想への障害となるという実践上の理由から理解した方

がわかりやすい。

原始仏教の本を読み、かつ座禅やヴィパッサナー瞑想を

多少なりとも実践していたら、出家したものが肉を食べる

はずがないと言うのは自明の理だ。

適当なことを言うな。

アニメの絵でも入れたら萌え豚が喜んで大金払うんじゃないか

なんかそのまま出てきそう

ブッダ「お経って何?」

その昔、玄奘というお坊さんが苦労の末天竺にたどり着き多くの経典を持ち帰りました。

経典はサンスクリット語で書かれていたため、漢訳しなおしました。

全てを漢訳したので、持ち帰った経典は捨ててしまいました。

梵字、伝わってないわけじゃないけどな。

むしろ罰当たりな感じがするんだが・・・。

>■ 河北さん

>この手があったか。カンペとしてお弁当として持ち込むとしよう [251 Good]

下着にびっしり文字を書き込んだご先祖の足元にも及ばぬやつ・・・

大昔トイテックが梵字やダビデの星を印刷したBB弾作ってたの知ってるか?

「悪霊退散に最適!」という信じられないウリ文句だった

かなり罰当たりだな

食った物は必ず出てくる・・・アレになって・・・

イーテー、イーテー、ハーラーイーテー、ボージーソーワーカ、

ハンニャーハーラーイーテーシンギョー。

よく見たら般若心経じゃん

般若心経は徳を積むためのものではないのだが

>数学や国語や英語を書いて、試験の前に食べると落ち着きそう [168 Good]

暗記パン 覚える前に 腹壊す

お経食べて何を悟るんだ?